4月、初めて訪れた淡路島で素晴らしい舞台を見てきた。500年の歴史を持つ淡路人形浄瑠璃の新演目「戎舞+」だ。アーティストの清川あさみが総合プロデュースをし、脚本はいとうせいこうが書いている。とにかく舞台美術が美しい。白黒の墨絵で、まずは日本創生の物語から始まる。国生みの神話によれば日本で最初に誕生したのは淡路島なのだそうだ。その誕生のシーンから流れるようにシーンが切り替わる。語り手の言葉使いは少し古めかしいが、ストーリーが整理されているからか内容が自然に頭に入る。

30分ほどの演目の最後には鮮やかで美しい背景画が登場する。清川自身による淡路島の陽の光を描いた大作「inori」だ。その光が舞台全体から溢れ出し、福を感じる笑顔を見せる戎(えびす)さまの姿を見て多幸感に包まれていると幕が降りる。不安を感じることが多いコロナ禍にハッピーな気持ちになれる舞台だった。

実は幕があがる前から感心していた。前口上で人形座の人が3人掛かりで操る人形についての説明をしてくれる。その動きが生きているようなのだ。さすがは重要無形民俗文化財、心底驚いた。

私はこの人形の動きを見て、最新テクノロジーのことを考えていた。人に似せたヒューマノイドには、リアルになるほど不気味に見える「不気味の谷」と呼ばれる問題があるが、淡路人形浄瑠璃の人形は生き生きとしていながらも「不気味」さを一切感じさせない。

人形座の人の説明によれば、人形を生き生きと操る上でもっとも重要なのは目の動きだということだ。自然な動きとそうでない動きを実演してくれるのを見て「不気味の谷」の解決策は伝統芸能の中に500年も隠されていたのではないかと感じた。もっとも、これは私の独りよがりの感想かも知れない。説明の様子を動画で撮影していたので、Twitterに投稿したところ(執筆時点で)400回を超えるリツイート、900個を超える「いいね」がついた。

「戎舞+」の前口上では人形のつくりや操作の技が紹介される。動き始めた途端に生命が宿り、まるで人のように見えてくる500年磨かれた人形操作の技。許可をもらい撮影し、この動画をTwitterに投稿したところ( https://twitter.com/nobi/status/1392704761888067588?s=20 )たくさんのリツイートやいいねをもらった。動画の完全版は上記のTwitterリンクから。

そんな素晴らしい人形技で演じられた「戎舞+」、素晴らしいのは当然かも知れない。幸福感に包まれて劇場を去る時、私はこの舞台にもう1つ明るい希望を感じ始めていた。この舞台に、日本の素晴らしい伝統を未来につなぐヒントがあるのではないかと感じ始めていたのだ。

伝統を再び「革新の連続」に

私はステキな未来につながりそうなことを取材しては発信をつづけている。30年以上、それを続けてきた今、強く思うのが、新しい物をつくりだすことだけが未来づくりではないということ。昔から継承されてきた本当に良い物を、しっかりと吟味し戦略的に残すことも未来づくりの重要なひとつの形だと思っている。

戦略的と言ったのは「伝統」を昔のままの形で残すのには無理があるからだ。「伝統」の多くは現代の生活様式や技術水準、そして文化には合わない。無理矢理、昔のままの形で引き継いでも、それは保護ケースの中の標本。気にかけてくれる人が少ない割に維持費だけかさむ。

本来、伝統はそうやって生き延びたわけではない。

老舗企業ではよく「伝統は革新の連続」と言われる。その言葉の通り、今も残る伝統の多くは、時代時代の要求に合わせて形を変え新陳代謝を繰り返しながら進化を続けてきた。明治維新による急激な西洋化が多くの伝統を同時に危機に陥れたため、そこから「革新の連続」が「維持の連続」に切り替わってしまったのが現状ではないかと私は考えている。

そんな中、今回観た「戎舞+」は「革新」とはどうあるべきかを、改めて形にして見せてくれた。淡路人形座はもともとはそこまでは考えていなかったようで、淡路島出身の有名アーティスト、清川あさみに人形の着物のプロデュースだけを依頼していたという。しかし、清川はアーティストの性分で関わったからには中途半端な仕事ができない。調べだすと郷土の文化を再生したいという思いが強まり、企画から参画することになり「淡路人形浄瑠璃再生プロジェクト」が立ち上がった。

現代日本の文化人に多くの友人を持つ清川は脚本を務めたいとうせいこうさんを始め、自分がこれまでアーティスト活動で知り合った才能をどんどんプロジェクトに巻き込み、この舞台をつくりあげた。誤解してはいけないのが、決してただ有名だからと人気取りで巻き込んだわけではないことだ。

私は仕事柄、伝統文化の再生プロジェクトに呼ばれることが多いが、最近よく見かけるのが、伝統芸能に無理矢理、人気のキャラクターを掛け合わせて集客を増やそうという安易な計画だ。質よりも量の戦略である。来る人が増えれば商業的にもいい影響がある。しかし、なんの正当性もなくこじつけでつくった人気が長く持続するとは思えない。そもそも、そうした安易な発想は誰もが思いつき実践する。それだけに消費され飽きられるのも早い。一時的なキャラクター人気に頼り過ぎて、本来の文化を忘れてしまったら、それは文化の破壊につながる危険すらある。

これに対して「淡路人形浄瑠璃再生プロジェクト」が一番大事にしているのは、そもそもの「淡路人形浄瑠璃」の文化であり、常に軸足はそこにある。だから、まずはその文化だったり、淡路島の歴史だったりを徹底的にリサーチしている。巻き込む人も、それを活かせそうな才能だけから絞って選んでいる。

清川はその上で、舞台をつくるすべての側面に神経を張り巡らせた。 美しい衣装を艶やかに見せるための照明や、お囃子や語りの音がより効果的に聞こえるように工夫した音響などもやり直している。この舞台を取材したテレビのインタビューで人形座の方が、これまで伝統を継承することだけに専念していて照明や音響にまでは気が回っていなかったと答えていた。

「戎舞+」を観た後、YouTubeで、これまでの「戎舞」を見比べた。後者が何百年の間にホコリが溜まり色がくすんでしまった名画だとしたら、前者は、見事な修復で描いた当時の色が蘇った名画、といった印象。この違いには照明や音響の影響も大きいと思う。こうした基礎的な部分がよくなれば、清川の「戎舞+」以外の演目もより輝くかも知れない。

もちろん、すべての伝統芸能が照明や音響をアップデートすれば良いという単純な話ではない。芸によってはあえて音響に手を加えず、そのままでないと本来の良さが死んでしまうものもあるだろう。大事なのは、本当にそうかも含めて徹底して検証し、妥協せず作品を高めるチャレンジをし続けること。それこそが「伝統の革新」を生み出すのだと思う。

チャレンジが革新を生み出す

「伝統は革新の連続」で思い出した事例をもうひとつ紹介したい。伊藤忠ファッションシステムが2013年に設立し、私も外部研究員として関わっていたifs未来研究所という組織がある。そこが2015年来、虎屋と組んで数回にわたって行なった「みらいの羊羹」というプロジェクトがある。

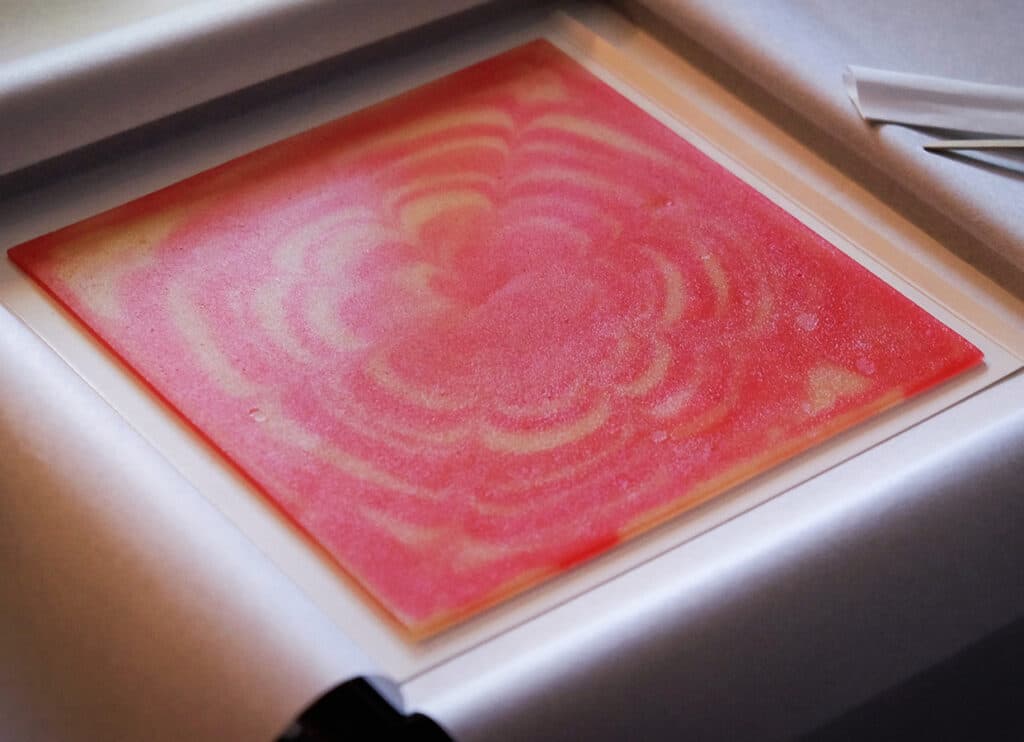

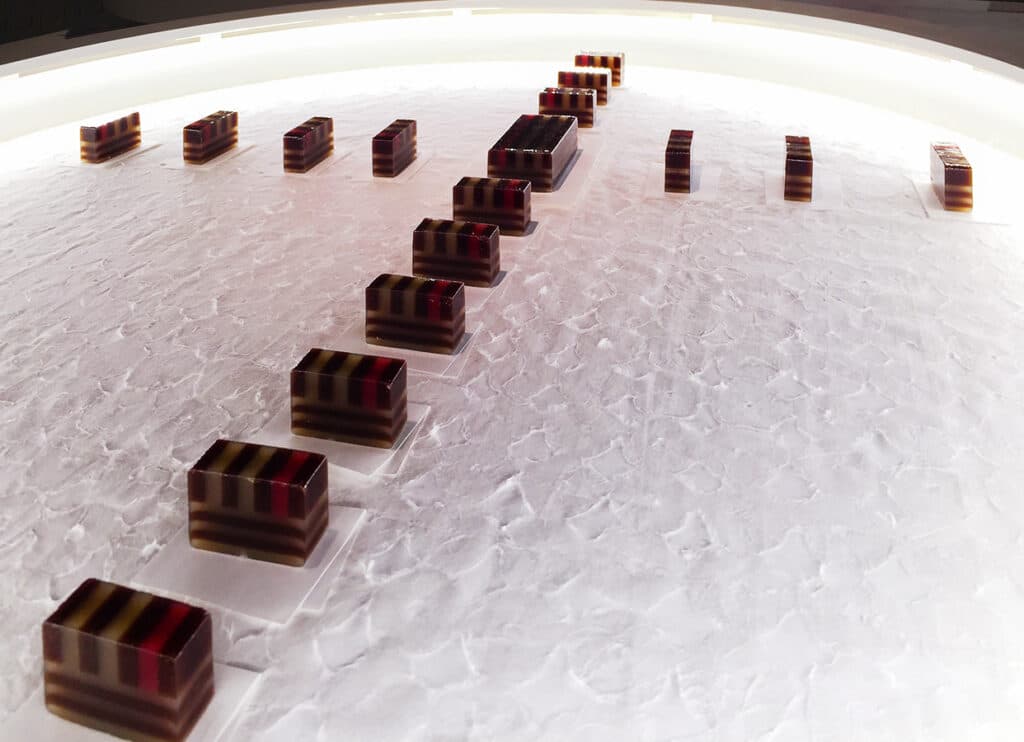

ifs未来研究所と虎屋によるプロジェクト「みらいの羊羹」。2015年の第1回目ではテキスタイルデザイナーの須藤玲子らが参加。写真の羊羹「SHIMAMOYO」をデザインした。大変手間がかかるため簡単にはつくれないが、時折、復刻され限定発売が行われる。虎屋は東京ミッドタウン六本木店と赤坂の本店にギャラリーを持っているが、これはミッドタウン店のギャラリーで撮影した。なお、第1回の「みらいの羊羹」には他にデザイナーの渡邉良重(KIGI)やGINZA SIXの内装を手掛けたことなどでも知られるグエナエル・ニコラも参加。両名の羊羹もステキなのでぜひ検索して調べてみてほしい。

所長の川島蓉子がキュレーションしてきたクリエイターが、これまでにない独創的な羊羹を生み出すプロジェクトだ。第1回目から渡邉良重やグエナエル・ニコラといった第一線で活躍するデザイナーが参画した。この時、テキスタイルデザイナーの須藤玲子がデザインしたのが縦横に異なる色の層が重なるストライプ模様の「SHIMAMOYO」という羊羹。この図案を見た時、職人は「つくれない」と悲鳴をあげたという。

しかし、そこで虎屋の前社長、黒川光博がそういうことに挑戦してこそ価値があると葉っぱをかけたところ、ついにその羊羹が完成した。色の層を1つつくっては固め、また次の色の層をつくっては固めてと全部で十数工程ある大変手間のかかる羊羹となった。しかし、「こうしたチャレンジをしてこそ技術が伸びる」という当時の黒川社長の声を伝え聞き「なるほど」と唸らされた。

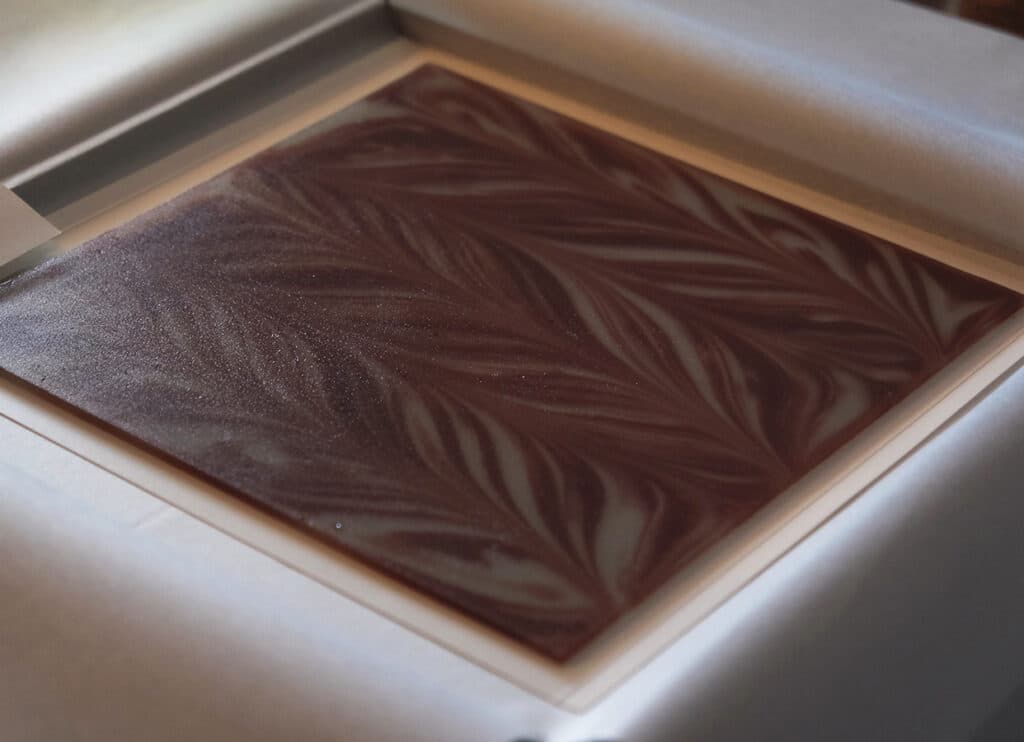

2016年の「みらいの羊羹」の第2回目では、プロダクトデザイナーの松村光が手掛けた。つくったのは薄くて食べやすい「NATSU NO TABI」という羊羹で、こちらも美しいが、面白いのはそれに触発されて、虎屋の職人自らスカーフのような羊羹をつくりたいという「カレ・ド・羊羹」の提案があがってきて形になってしまったこと。バニラ味のマーブル・バニラとラム酒を混ぜたマーブル・ラムは、切り分けてチーズなどと一緒につまんでも美味しいかなり革新的な羊羹だった。いずれも期間限定品で現在は発売していない。

その後、同じプロジェクトにプロダクトデザイナーの松村光が参加。シートのように薄い羊羹「NATSU NO TABI」を提案した。こちらも技術的にはかなり難しいチャレンジだったようだが、虎屋の職人はこれを見事形にする。いや、それどころかこの新しいチャレンジに触発されてスカーフのような羊羹がつくれるのではないかと自ら提案し、チャレンジを始めたという。こうして期間限定で発売したスカーフのような美しい羊羹「カレ ド羊羹」が誕生した。本当に美しい作品だった。

昨年、参加したアートイベントで花道家/アーティストの上野雄次が、自らもそんな作品を披露した後に「人をアっと言わせる凄い技がアート」と定義していた。イチローのレーザービーム送球を見ても「あれはアート」だという人がいる。実際、英語ではしばしば「the art of war(兵法、戦術)」のように「the art of ~」という形で芸術ではない凄い技に対してもこの言葉を使う。

昨年10月京都のテクノロジーベンチャー、mui Labが開催したHouse of Beautiful Businessの京都版イベント「テクノロジーの佇まい」で花道家/アーティストの上野雄次が目の前で生けた作品。故青木亮作の不安定な割れた壺を固定し、その日の朝、山科で拾ってきた樹の枝を立て季節の花、秋明菊を挿した。この席で上野氏は「日本文化において床の間がいかに重要か」を語り始めた。床の間が無ければそもそも活け花も生まれなかった。昔の日本人は、そんな床の間を家に持ち、花鳥風月を感じさせるものを飾った。花は見て愛でるもので視覚、鳥は聴いて楽しむもので音、風は触覚で感じるもの、そして月は空想を膨らませる。その話を聞いて現代人は果たして本当に進化をしたのだろうか、むしろ感性面では退化したのではないかと思ってしまった。

そうした意味でのアートは、妥協なきチャレンジを続けた果てに出てくるものだと思う。

そのチャレンジ精神を、そのままの形の伝統を維持するために使う人もいるかも知れないが、伝統の大事なエッセンスを守りつつも、人々を新たに感動させるチャレンジに費やした方が建設的ではないか。

清川あさみの「戎舞+」は、そんな気づきを私に与えてくれた。なお、清川は既に2021年の秋に向けて、新作にも取り組んでいるようでチャレンジすることを止めていない。