福岡市内から電車に揺られて30分、糸島らしい緑豊かな車窓に変わっていく。JR筑前前原(まえばる)駅を降りると、昭和の活気の残響が聞こえてきそうな前原商店街がある。空き店舗が多いこの場所に、2021年9月、古い洋品店を改装したブックマンション「MAEBARU BOOKSTACKS」が誕生。コンセプトも毛色も異なる4つの書店が入居し、新たなコミュニティスペースとなっている。

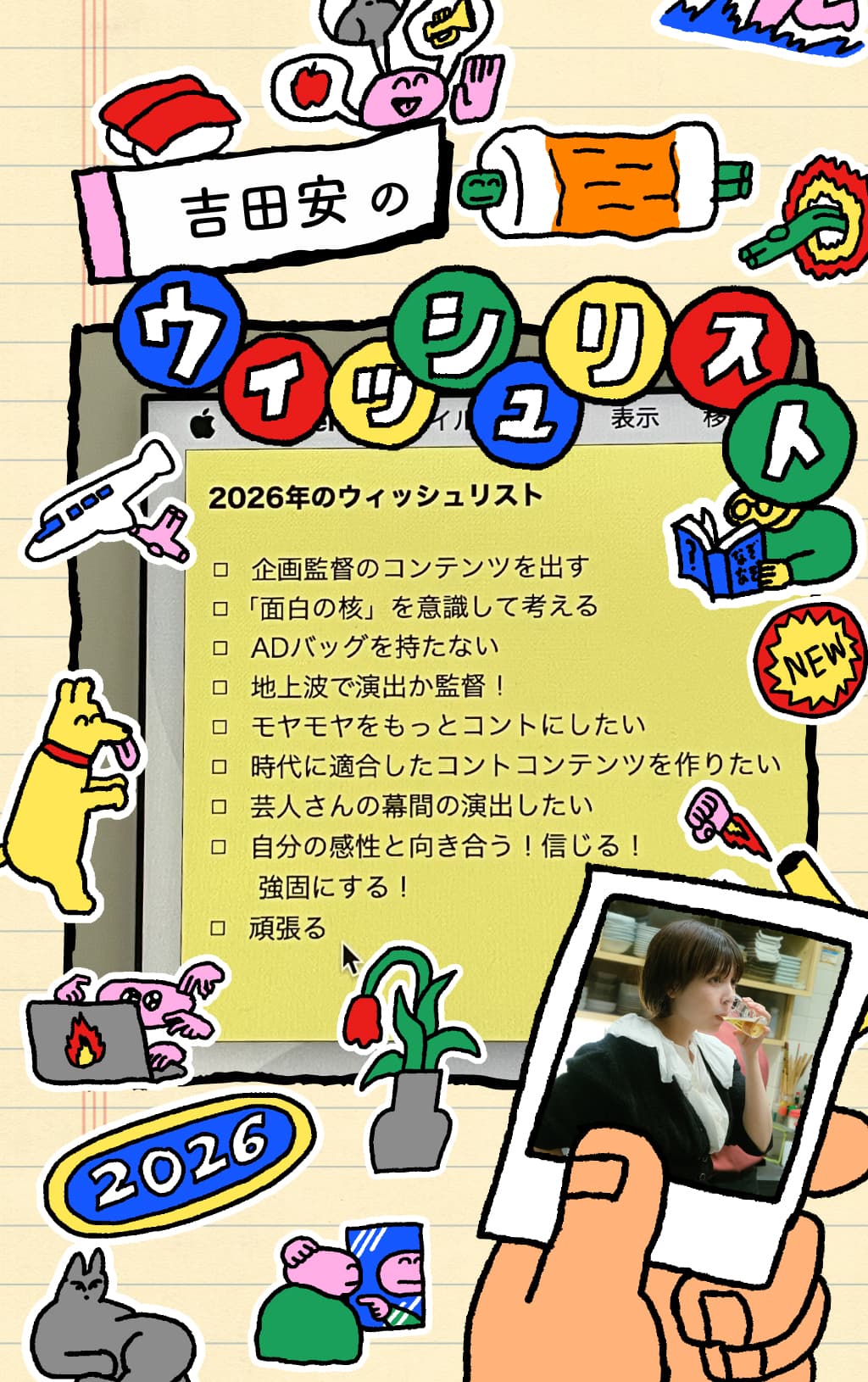

稀人No.002

All Books Considered

2022年3月、福岡県・糸島市前原商店街にオープンした広さ4畳半の書店。店長の中田健太郎を中心に齋藤楓季、黒木鳳弥、伊東はなの九州大学に通う学生4人で運営する。人文書、文芸書、詩歌、エッセイ、ZINE、地元若手作家によるリメイク服などを取り扱っている。(Photo:弥永浩次)

Instagram:@a.books.c

糸島の商店街の「ブックマンション」へ

1階の細い廊下を抜け、暗くてギシギシいう木の階段を2階に上がると、奥にわずか4畳半の書店「All Books Considered」(以下、ABC)の扉が見える。その書店の主は九州大学の男女学生4人。

最近読んだらしい本について語り合う声が漏れ聞こえる。ドアを開けると、金髪の「ふーき」こと齋藤楓季さんと赤髪の「たかぴー」こと黒木鳳弥さんが、「こんにちは!」とにこやかに迎えてくれた。しばらくして、汗だくで走り込んできたのは「言い出しっぺ」こと店長・中田健太郎さん。この日、もう一人のメンバー、伊東はなさんは体調不良で不在だったが、すでに室内は満員である。

店内を見渡すと、現代思想の本、小説や詩歌などの文芸書、旅のエッセイ、サブカルチャー雑誌、ZINE、写真集や絵本などさまざまなタイトルが並ぶ。段ボールには古本。リメイクされた服や古着も吊るされている。「まとまらないカオス」が4畳半にあふれていた。

20年と少し、どんな人生を辿って出会い、この場をひらいたのか。ABCが生まれるまでと、1年半の日々、「これから」への思い。3人が語り明かした胸のうちは、ときにズレながら重なり合う即興音楽のようだった。

親のカルチャーと美学を浴びて

「親が漫画『SLAM DUNK』と映画『天使に、ラブソングを...』が好きで、その影響をモロに受けちゃって」というABC店長の健太郎さん。小学生のときはゴスペルサークル、中学ではバスケ部と合唱部を掛け持ちした。

小学5年生のとき、一人で休み時間を過ごしがちだった健太郎さんが本を読んでいると、となりの席の女の子に「何読んでるの?」と聞かれたので、1章だけ読ませてあげた。初めて自分のお金で買った『感じる科学』(さくら剛/サンクチュアリ出版)は、アインシュタインの相対性理論など科学の本質的なテーマをバカバカしい例え話を交えてコミカルに紹介する本だ。2日後に、彼女も同じ本を買った。自分の趣味をわかってもらえた最初の体験。同じ中高一貫校に進んだ彼女は、ABCの開店を祝う文章も寄せてくれた。

同じ宮崎市で本に囲まれて育ったのが、金髪のふーきさん。12歳の頃、ミステリー作家・東野圭吾の異色作『殺人の門』(角川書店)を読んだ。「『おれは殺人の門を越えたのだろうかーー。』っていう主人公の言葉に衝撃を受けたんです。殺人って絶対やっちゃいけないのに、誰にでも起こりうるのかもって。“あたりまえ”が揺さぶられました」。

ある日、読書家の父の本棚を漁っていたふーきさんは「とんでもない本」に出会ってしまう。1950年代に連載された長編SF・SM小説で、過激でグロテスクな描写が物議を醸した『家畜人ヤプー』(沼正三/角川文庫)。「父の人間らしい顔を見たと思いました。こんな前衛的な思想も知っているのに、サラリーマンとして働いて家族の幸せを最優先する生き方を選んだんですよね」。子ども心に汲み取った父の美学は今、ふーきさんの人生観の中心を占めている。

一方、ふーきさんは「いい学校で勉強して将来は医者になりなさい」という教育方針だった母にも影響された。思春期には、学業に邁進しつつ太宰治や村上春樹の著書を貪り読み、同級生に対して「オレはお前らの知らない世界を知ってる」という優越感を抱く。やがて現代思想の本を読むようになって、エリートと権力が結びつくことを批判する考え方に共感し、今では「本を読む人が偉いわけじゃない」と思うようになった。

服のリメイクと古着が好きで、ABCの“パンク担当”たかぴーさんは、熊本県人吉市あさぎり町出身。子どもの頃は、トレーディングカードを戦わせる“ひとり遊び”が好きだった。「父が面白い人で。任侠映画や漫画の必殺技のマネを突然始めたり、ショッピングモールのエスカレーターで『これがお父さんの見えてる世界だ!』とか芝居がかったことを言ったり。中二病のままの大人で恥ずかしかった」と笑う。とはいえ、田舎ならではの人目を気にする環境において、ユニークな父の言動はどこか痛快だった。たかぴーさんが大切にしてきた「面白くあろうとする姿勢」の原点は父にある。

高校時代、たかぴーさんは当時流行っていた「高校生ラップ選手権」を入り口に日本のヒップホップにハマる。「言葉遊びってスベると恥ずかしいのに、韻で遊ぶラッパーが輝いて見えて。呂布カルマの『夜行性の夢』って曲が好きでした」。「あれ、いいよな! お前らが寝てる夜に遊ぶって曲」とふーきさんが反応。「女の子にポエム渡す奴、バカにされてたなあ」「大学生になったら、詩を書く方がカッコいいのに」と3人は盛り上がっている。

ポロポロ書店で「B面」に気づいた

ふーきさんと伊東はなさんは4年生、健太郎さんとたかぴーさんは3年生。2018年に創設された九州大学「共創学部」に通う。はたして何を学ぶ場なのか? 大学のホームページによれば、共創とは「多様な人々との協働から、異なる観点や学問的な知見の融合を図り、共に構想し、連携して新たなものを創造する」ことであり、社会の課題を発見し解決に導く能力を養う。健太郎さんとたかぴーさんは高校時代、学びたいことが文系か理系かわからないまま進路を決めることに不安を感じ、共創学部が掲げる文理融合の学びを選んだ。

ABC店長の健太郎さんは、高校3年の秋のAO入試で「音楽と人間の関わりを研究したい」とプレゼンして合格。早々とヒマになったが、「自分は入試のために研究テーマを共創学部に寄せたのでは」とモヤモヤしていた。

そんなある日、通学路を外れた路地に怪しげな扉を発見する。古い倉庫を改装してオープンしたばかりの「ポロポロ書店」。これが「人生狂わされた」出会いとなる。

それまで読んできたのは、人文書や経済メディアなど「まじめ」な入試対策本が多かった。ところが、ポロポロ書店に並ぶのは先鋭的な思想や芸術の本、ふざけたタイトルの本ばかり。

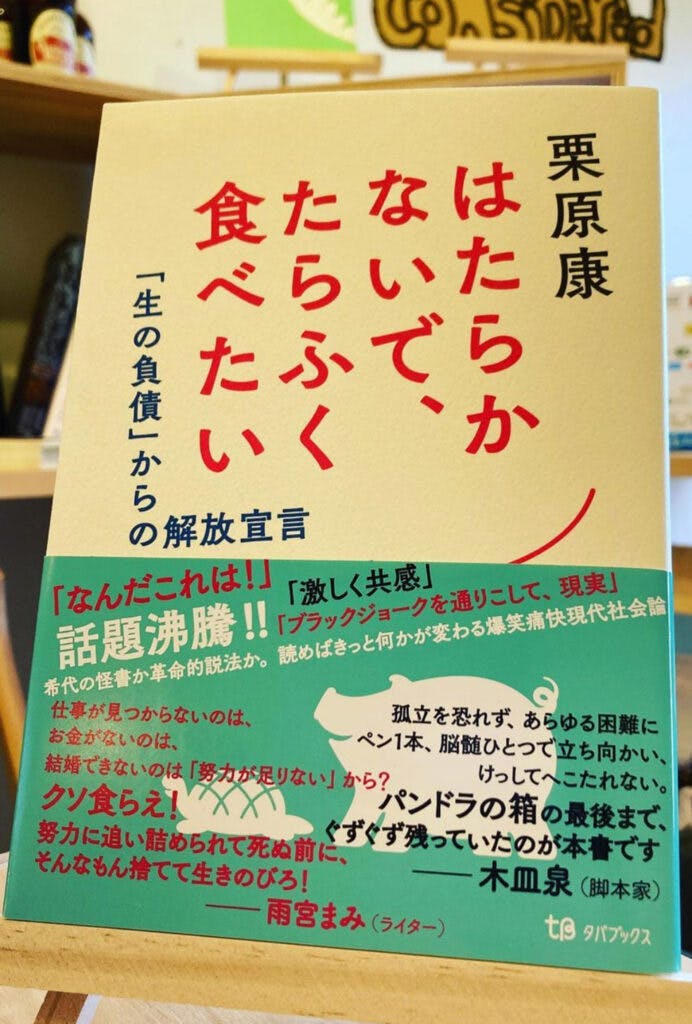

健太郎さんの心を射抜いた1冊が『はたらかないで、たらふく食べたい』(栗原康/タバブックス)。「働くのが怖い」という漠然とした思いが、タイトルだけで肯定された。「同じ気持ちの人がいる」喜びに震える。

「これ、どんな本ですか」と尋ねたところ、店主は「読んだことないからわからんわ」と一言。店主・岩下勇樹さんの飄々とした振舞いに、それまで会ったことのない大人として惹かれた。健太郎さんは毎週末この4坪ほどの店に通い、岩下さんが並べる不埒で、猥雑で、バカバカしい本を読み耽った。

これまで、進学校で勉強や部活に勤しんでいい大学を目指す未来を疑ったことがなかった。カセットテープで言えば、メジャー曲ばかりが収まる「A面」のような真っ当な人生。「自分にB面があるなんて知らなかった」と言う。

「自分はこのままでいいのか」という違和感にフタをしても、じわりと漏れ出る後味の悪さ。その正体に目を凝らすための本や服、音楽がここにあった。もともと、人とは違う「逆張り」を好む面を持つ健太郎さんは、一気にB面が開いてしまった。

「岩下さんって、給食のバイトとか掛け持ちしながら本屋をやってるんですよ。“夏休みは金ないとよねー”って。まともじゃない戦い方で、世の中のA面に反旗を翻せるんだって知ったんです」。

オープンは誕生日! 2週間で突貫工事

ABCの“パンク担当”たかぴーさんは、1学年上のふーきさんに初めて会った日をよく覚えている。履修登録の説明をする上級生として、「青のロングコートにでっかい帽子、軍パンにブーツの人」が教室に入ってきた。浪人時代から古着にハマっていたたかぴーさんは「そのTシャツ、kolorっすよね」と声をかけ、二人はあっという間に気が合った。ふーきさんと仲のいいはなさんとも遊び仲間に。同級生の健太郎さんとも、「周りからちょっと浮いてる」ファッションに惹かれあい、一緒に古着屋を巡った。

健太郎さんは、1年生の後半に古民家を再生した学生寮へ引っ越す。その管理人であり、糸島のまちおこし仕掛け人でもある大堂(おおどう)良太さんが立ち上げた、「糸島の顔がみえる本屋さん」(「MAEBARU BOOKSTACKS」の第1号書店)で棚をひとつ借りた。2年生の秋だ。この書店は、約100の棚を誰でもオーナーとして借りることができる「シェア運営」で全国的に注目される。しかし、30センチ四方の棚に本当は手放したくない私物の本を7~8冊並べて売上も赤字とあっては、「埒が明かない」と感じて3ヶ月で撤退した。

12月に「MAEBARU BOOKSTACKS」の2階の改装が終わり、健太郎さんは「自分で仕入れた本で棚を作って、ちゃんと黒字にしたい」と考えて入居募集に手を挙げる。ただ、ポロポロ書店のように引力のある場所をひとりでつくる自信はなかった。

たかぴーさんに声をかけると、「古着置きたい!」と即答。この話に興味を示したふーきさんとはなさんも仲間に加わる。夜、真っ暗なビルに入り、iPhoneのライトで照らしてみた4畳半の何もない空間。自分たちの身の丈に合うのか、誰もわからなかった。

賃料は月2万5000円、1年目は半額の条件。契約手続きや、古本と古着の販売に必要な古物商許可証の取得など、健太郎さんは「文化祭テンション」で続々とこなす。

内装は約2週間の超突貫工事。運転免許を持っていたたかぴーさんが軽トラを借り、ホームセンターと店を往復した。建築学科の友達に協力してもらって大きな窓を入れ、廊下から店内が見えるようにした。DIYで本棚をつくり、壁を塗る。手先が器用でしっかり者のはなさんの、「あの段取りはできた?」「ちゃんと掃除もしなきゃ」という気遣いに救われた。

選書の責任者は健太郎さん。置きたい本を出し合ったところ、1冊もかぶらなかった。健太郎さんはノンフィクションや旅もの、ふーきさんは文芸や哲学書、たかぴーさんはファッション系のZINE、はなさんはエッセイや絵本など。およそ80冊が出来たての本棚に並んだ。

2022年3月5日、健太郎さんの誕生日に「All Books Considered」はオープンにこぎつける。たくさんの人から開店と誕生日を祝ってもらった。店の名前はアメリカのラジオ番組の名前から拝借。東京の大手書店と同じ頭文字は、彼らなりのカウンターだ。

うちじゃなくていいものは置かない

仕入れ予算は月5~10万円。開店や運営の資金は売上だけでは回収できないため、健太郎さんが塾講師などさまざまなバイトを掛け持ちして補っている。本の入った段ボールを開けるとき、健太郎さんの気分は一番アガる。並んだ背表紙、新しい本の匂い。悩んで仕入れたけどやっぱ読みたい、という感情がどっと流れ込んでくる。そして、本を棚に並べる行為はひたすらに喜びだ。

Instagramで本の紹介も始めた。最初は本の概要を投稿したが、「本からもらったことがいっぱいあるのに、これだけしか伝えられないのか」と悶々とする。

ある日、たかぴーさんが「みんなが選んだ本の感想を気楽に書いてみるわ」と、『村上T』(村上春樹/マガジンハウス)の読後感を綴ったところ、断然面白くなった。他のメンバーもたかぴーさんのスタイルを真似て、読書日記のような本の紹介文を投稿。

お客さんから「楽しみにしてます」と反響があったり紹介した本が売れたり、手応えを感じた。「投稿に署名するのは無粋でしょ。ABCとして誰かがいつも思いを語ってることが大事。売るための努力ではあるけど、うちらしさを知ってもらうメディアでもある」と健太郎さん。

お互いの選書に気づかされることも多い。アグレッシブな人文書を好む健太郎さんとふーきさんの選書だけでは、偏りすぎることも。「はなさんが選ぶ、生活に根ざしたエッセイや絵本が棚全体のバランスを柔らかくしてくれる。絵本なんてもう読むこともないと思ってたのに、なかには意味不明な面白さが後を引く作品もあって」。

話題の新刊や自己啓発書など、「扱うのはうちじゃなくていい」と思う本は置かない。その尺度は言葉にせずとも共有できた。ABCとしてどうありたいかをメンバーは考えるようになった。

1000人のお客さんと出会ってきた

インタビューの途中、ぽつぽつとお客さんがやって来る。

「あ、久しぶりっすね」。ひとりは古着を手に取り、もうひとりは身をかがめて棚を物色している。「そのシャツ、鳥の刺繍がいいでしょ」と健太郎さんがスマホで後ろ姿を撮って見せる。鏡を置くスペースがないからだ。

たかぴーさんがリメイクした服について説明する。糸島の珈琲店で譲り受けた麻袋と「ひいじいちゃんのレザーコート」でつくったベスト。お客さんは「へえ」と手に取ったが、2万1800円という価格に怯んだ様子。

お客さんが帰ってから、「久しぶりに服の話をした」とたかぴーさん。「リメイクの素材にコーヒーの麻袋を使う人は、僕が知る限りいないんすよ。『これだ!』って閃いて。人吉の実家に帰った時にばあちゃんのロックミシンで一緒につくるんですよ。洋裁好きのばあちゃんも楽しんでくれて」。

「そういうことお客さんにもっと話せばいいのに、プレゼン下手なんだよ」と健太郎さんが助言する。たしかに、本に比べると服は「翻訳者」が必要かもしれない。「接客って、難しいなあ」とたかぴーさんは赤い頭をかいた。

唐津から初来店した彫刻家の女性は写真絵本を買った。戦時中に慰安を目的に飼育された動物を撮ったもの。「めっちゃいい本だったんすよ。俺がふらっと入った大手の古本屋で、なにこれ! って仕入れたやつ」と、健太郎さんは売れたことがうれしそう。

カセットテープの話で盛り上がる親子ほど年の離れたお客さんもいれば、何も買わずに帰る人もいる。「欲しいものが見つからないのは仕方ないけど、この狭い空間で長時間ただ一方的に話を聞かされるだけの接客は、ちょっとつらい。店主とお客さんの関係は対等だと僕は思うから、せっかく来てくれたなら楽しく話したいなあ」とたかぴーさん。

「俺は、ちょっと変わった風体の大人がうろうろしてる街って、いいと思う。ホームレスを排除するベンチとかでマイノリティを見ないふりして、“誰もが暮らしやすい社会”なんて、おかしいでしょ。世の中に無視されていても、話してみたら面白い人はいるってここでわかったから、いろんな人としゃべるぜ!」と、ふーきさんは爽やかに笑う。福岡近郊からさまざまな人たちが出入りし、旅の途中に立ち寄る本好きもいる。ABCが開店して1年半、およそ1000人が4畳半の本屋を訪ねた。

「本屋」じゃなくて「バンド」かも

健太郎さんとたかぴーさんは「八ノ字(はちのじ)」というフォークバンドに参加している。一年前に知り合いと飲んでいて、勢いで始めた。健太郎さんはベース、たかぴーさんは鍵盤ハーモニカを演奏する。

その音楽活動の気分が表れたのか、ABCのInstagramのカテゴリは「バンド」。「“本屋”だと面白くないし、本屋って言い切れないとこもある。最新刊も少年ジャンプもないから」と健太郎さんは笑う。

意外な言葉がふーきさんから飛び出した。「別に、本に絶対的な価値があるわけじゃない。つまらない本だってゴロゴロあるから、“本は面白い”とも言えないんですよね」。

とはいえ、本に惹かれてしまうのはなぜか。それは、「モノ」としてのリアリティだ。誰かが考えたこと、書いたことが本の厚みや紙の手触りとして感じられる。それはリモートよりも会って話す時の体温や声にも似た、「他者」の手触り。

「話が飛んでいいですか」とたかぴーさんが切り出す。「服にしろ本にしろ、モノ自体が語ることもあるけど、店っていう場に存在してこそ意味を帯びると思うんです。お客さんには、ABCにこの本を置いた僕らの考えを感じとってほしい。同じ本でも、通販じゃなくてこの場で買うことで得る体感があるはず」。

ABCは本と人に出会える場所。「棚を作る」ことは自己表現でもある。しかし、本を売るためだけの場所でもない。カセットテープDJなどのイベントもやるし、ZINEの制作や書くことの拠点でもある。写真など作品発表の場としてもひらかれている。つまり、ABCは「本屋」からはみ出しまくった彩り豊かな場所なのだ。

いつか出ていく日まで走らせる

メンバーの間で話しそびれていることがあった。それは、「ABCのこれから」。この1年半、月々の収支は赤字ギリギリで、ABCの売上だけで食っていくのは無理。「もったいない、続けてほしい」と言われたとて、生活できなければ元も子もない。

「だからって、出版社に掛け率を下げろとか、みんなもっと本を読めとか文句を言うのは違う。俺たちはやりたくてやってるから」とメンバーは口を揃える。

ふーきさんとはなさんは来年4月から企業で働く。就職についてはどう考えているのか。

「アングラな本を愛しながらもサラリーマンとして幸せそうな父親の姿を見て、俺もいかにやりたいことを抑制しながら別のことを頑張れるのか、やってみたい。就職は負けなのかって悩んだ時期もあるけど、働く人も働かない人も負け犬じゃない」とふーきさんは話す。

3年生は就職活動まで少し猶予がある。

「組織で働く自分をイメージできなくて。誠実な気持ちで仕事に没入できない人間を雇っても、お互いに不幸せでしょ。働きたくない、何をして生きていけばいいのかを考えたいから本屋を始めたところもある」と健太郎さん。

たかぴーさんは、「骨の髄までしゃぶってきた親に恩を返したいんで就職します。変えたいのは、他人からどう見られるかって意識が抜けないところ。“面白い奴がカッコいい”っていう価値観はブレてないはずなのに、企業や業界のランクを気にする自分もいて」と話す。

大学を卒業したら、ABCにどう関わっていきたいのだろう。

「副業として関わり続けたいけど、違う場所でABCのコピーバンドみたいなことをするかも」とふーきさん。

「ABCは健太郎が始めたバンドだから。リーダーがやりたい限りは、やりたいやつがついていけばいい。そしたら、ABCってバンドは続くやん。僕らが抜けていくことや、新メンバーと入れ替わることに抵抗感持たなくていいよ」と一息に言ったたかぴーさんは、「いつか言おうと思ってて、今日だった」と付け足す。

「本屋やりたいっすって、走り出した健太郎くんはすごい。俺らはそれに乗っかっただけ」「健太郎の車を、代わりばんこに運転して走らせてきたんよ」と腑に落ちた表情の2人の横で、健太郎さんは腕を組んで言葉を探している。

「4人が出会ってこの店をやってなかったらっていう世界線は、もう想像できない。自分が自分であり続けるために必要な場所だし」と健太郎さんは語る。「ABCは辺鄙な街にある4畳半のカオスだからこそ注目されて、アイコンとして強い。続けたいけど、いつか俺もこの部屋を出ていかなきゃいけない日は来る」。

健太郎さんがオープン初日に書いたnoteの文章がある。

「この4畳半を、僕らほど広いと思っている人はいないだろう。(中略)ABCは僕らのコスモ」

あの高揚感は、今も続いている。4人の渦巻くコスモは日々変容するから面白い。だから今日まできた。季節が移って、出入りする顔ぶれは変わっていくかもしれない。けれど、思い燃ゆるかぎり、ABCは走り続ける。

ABCに「1万円選書」してもらった!

ABCではお客さんから希望があれば、その場でおすすめの本を選書している。また、「ブックカルテ」(所定の質問に答えて、お気に入りの書店に1万円分の本をセレクト・送付してもらう本のマッチングサービス)も利用できる。取材では、約1万円分の選書をメンバーにお願いした。(価格はすべて税込)

☑︎ 健太郎さんが選んだ1冊『絶縁』(チョン・セラン他/小学館)2,200円

アジア9都市の若手作家9人が「絶縁」をテーマに書いた短編小説のアンソロジー。

「ライターなら旅本も好きかなと思ったけど、わかりやすいのは悔しいから。一見似合わなさそうな本を選びました。外国文学が苦手と聞いて、あえてタイ人や中国人作家の珍しい翻訳作品を薦めようかなと。表紙も想像力をくすぐられますね」

☑︎ ふーきさんが選んだ1冊『「社会主義」はいつも正しい』(ヘレン・ブラックローズ、ジェームズ・リンゼイ/早川書房)3,630円

著者が学術誌にデタラメな論文を投稿したところ20本中7本が査読を通ったという衝撃的な事実をもとに、現代社会を席巻するさまざまな「理論」を検証する問題作。

「取材で正しさっていうキーワードが出たので。売る人も、読む人も“これは正しいのか?”っていう問いを手放せないハードな本です。信頼できる人に手渡したい」。

☑︎ たかぴーさんが選んだ1冊『不道徳洋服講座』(trash)2,000円

福岡の古着屋trashのオーナー・タイシさんとミドリコさん(写真)によるZINE。

「僕はまじめなので、社会をちゃんと嫌わなくちゃいけないと思っていました。わからない、納得できない、世の中に上も下もないぜ! っていうっていうタイシさんの生々しい叫びに共鳴して。この本から学んだことを身に落とし込んで、洗練させたいです」

☑︎ はなさんが選んだ1冊『たやすみなさい』(岡野大嗣/書肆侃侃房)2,200円

ABCが発行するZINE「ALL BENTO CONSIDERED」でも紹介する歌集。タイトルは、歌人・岡野大嗣が「たやすく眠れますように」という意味を込めた言葉だそう。

「この歌集で好きな短歌は、『もう一軒寄りたい本屋さんがあってちょっと歩くんやけどいいかな』。あなただけの歌、あのひとへの歌を見つけてください、たやすみなさい」

執筆

正井彩香

1974年、神戸市生まれ。広告制作会社勤務を経て、2001年よりフリーのコピーライター/ライター「マサイ文作室」として活動。京都の老舗・社寺の代表者を100人以上インタビューするうちに人の話を聞く面白さに目覚める。2008年、福岡市に移住。通りすがりの旅人の目で地域文化(食・まつり・ものづくり)を取材。2014年より福岡の本イベント「ブックオカ」の仲間とミニコミ誌『読婦の友』発行。

編集、稀人ハンタースクール主催

川内イオ

1979年生まれ。ジャンルを問わず「世界を明るく照らす稀な人」を追う稀人ハンターとして取材、執筆、編集、イベントなどを行う。

Instagram:

@io.kawauchi

Twitter:

@iokawauchi