SNSや雑誌に載っている服は、なぜカッコよく見えるのだろう? アイテムそのもののデザインや着こなしが魅力的なのはもちろんなのだけど、それを収める“写真”の力も大きいと思う。

服やブランドのポテンシャルを引き出し、多くの人に伝え、ときにはその時代の“カッコよさ”を作り出してしまう。そんなファッション写真のことを、もっと知りたくなった。

協力してもらったのは、ファッション写真集を多く取り扱う書店「flotsambooks」のオーナー・小林孝行さんと、さまざまなブランドのルックを手がけるフォトグラファー・濵本奏さん。二人が好きなファッションフォトグラファーについて、ざっくばらんに語り合ってもらった。

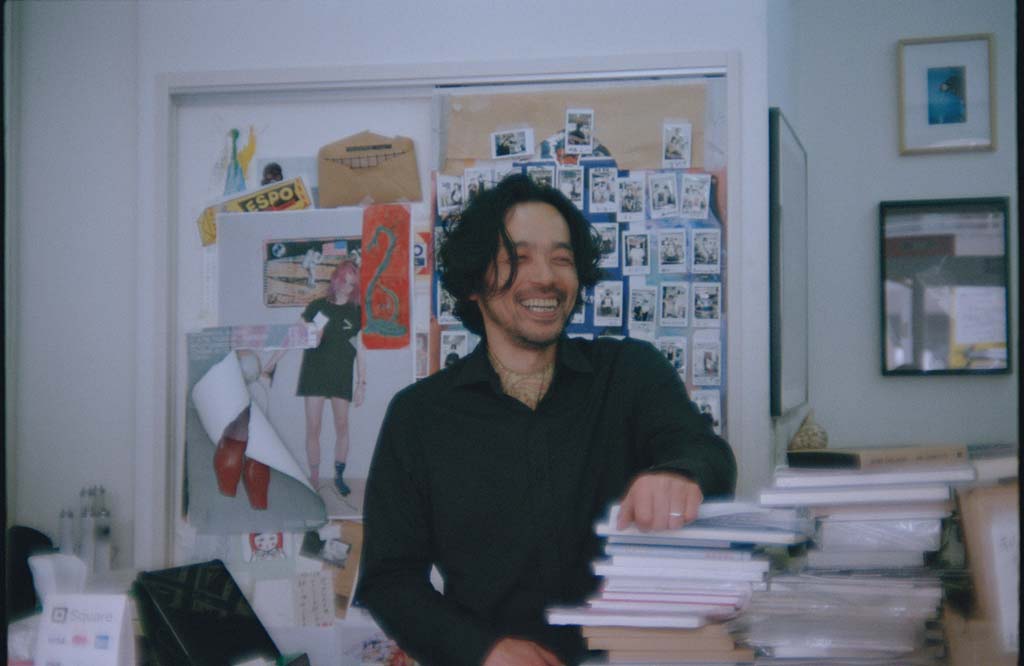

小林孝行

1978年生まれ。古本屋勤務を経て、2010年にECサイト「flotsam books」を開設。2020年に京王線・代田橋駅エリアに実店舗をオープンした。国内外のビジュアルブックを新刊、古本問わず幅広く扱う。

Instagram:@flotsambooks

X:@flotsambooks

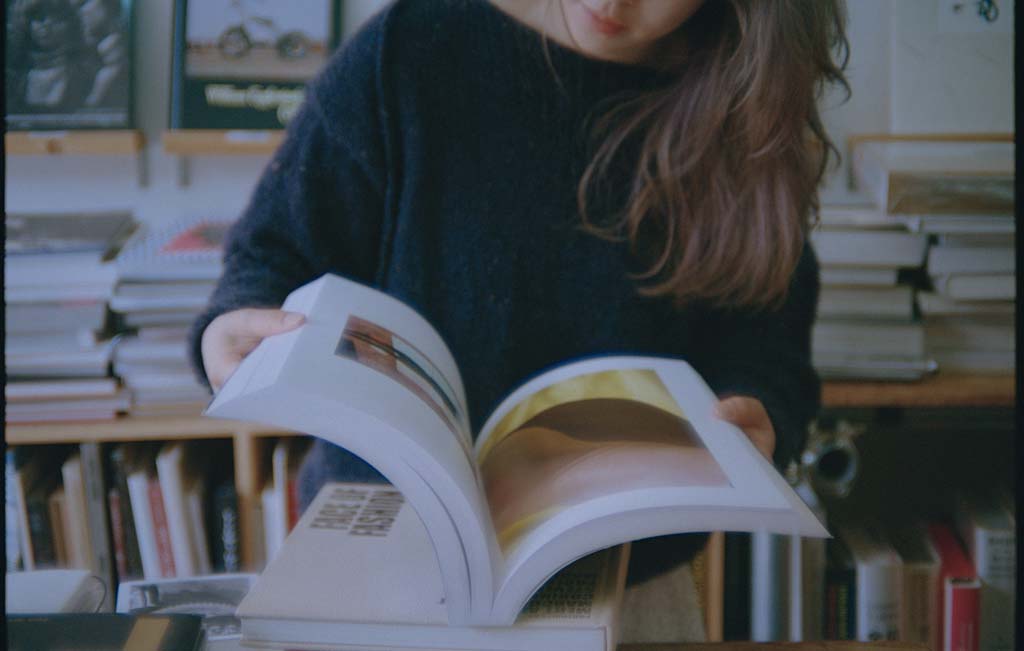

濵本奏

2000年生まれ。2019年よりフォトグラファーとして活動をスタート。壊れたカメラで撮影したり、廃材にプリントを施すなど、さまざまな手法を用いる。映像監督としても活動し、シンガーソングライター・君島大空の楽曲「都合」のMVなども担当。

Instagram:@kanadehamamoto

ファッション写真の面白さは、“撮影者の意思だけじゃない”ところ

──まずは自己紹介をお願いします。

小林さん:代田橋で写真集や画集、アートブックなどのビジュアルブックを扱う「flotsambooks」を経営しています。フォトグラファーの写真を展示したり、ZINEを販売したりと、イベントも不定期で行っていますね。基本的なスタンスは“適当”。ビジュアルブックは難しいと思われることも多いので、ハードルを下げられればと思っています。

濵本さん:「osakentaro(オサケンタロウ)」や「yushokobayashi(ユウショウコバヤシ)」などのファッションブランドでルックを撮影したり、ミュージシャンのアー写やライブ写真を担当しています。「flotsambooks」には見たことない本がたくさんあるし、小林さんが知識がない人にも丁寧におすすめしてくれるので、楽しい場所だと思いますね。

小林さん:濵本さんは常連すぎてたまにスタッフとして店頭に立ってくれることもありますね(笑)。

──小林さんがビジュアルブックを扱うようになったきっかけはありますか?

小林さん:「flotsambooks」は2010年にECサイトから始まったんです。ちょうどSNSが盛んになり始めて、海外の人と繋がりやすくなった時期で。「言語の壁に関係なく届けられる本ってなんだろう?」と考えて、ビジュアルブックに辿り着きました。写真集もアートブックも、文字を読まなくても面白さが伝わるのが面白いんですよね。濵本さんはどうして写真を始めたんですか?

濵本さん:高校生のころ、実家に古い使い捨てのフィルムカメラが転がってたんです。試しに現像してみたら、両親の10代の頃のデート風景とかが写ってて。桜の前で2人がポーズをとったりしてるんですけど、経年劣化なのか、フィルムが赤紫色に変色してたんです。ほのぼのした雰囲気と不気味な色合いのバランスが面白くて。現像したお店で「こういう写真を撮るにはどうすればいいですか?」と聞いて、その足でマニュアルのフィルムカメラを買ったのがきっかけですね。操作方法もよく分からなかったんですけど、予測できない仕上がりになるのがむしろ楽しかったんです。

──今回の企画はファッション写真がテーマです。小林さんはどのような点が魅力だと思いますか?

小林さん:撮影者の意思が100%ではないところです。例えば、写真家は基本的に自分が撮りたいものを撮りますよね。でもファッション写真の場合、ブランドやクライアントに「こういうイメージが欲しい」と言われる。つまり、撮るときに自分の意思以外の要素も入ってくるんです。そんな制約がある中でフォトグラファーが「自分らしさをどう出せるか」を考えたとき、個性がより引き立つことがあるのが面白いですね。

──濵本さんは作家としても活動されていますが、ファッション写真を撮るときの感覚は違いますか?

濵本さん:そうですね。「見た人がこの服を買ってくれたらいいな」と思いながら撮るという意味では全然違う。依頼を受けた時点で、自然と気持ちの切り替えが起きている気がします。

🕐 ギー・ブルダン “らしくない”ファッション写真を80年代に提示

──ここからは二人が好きなファッションフォトグラファーの話を聞かせてください。まずは小林さんからお願いします。

小林さん:1人目はギー・ブルダン。80年代ごろに活躍していた方です。若くして亡くなったんだけど、過激というか印象的なイメージを作り出す人で。有名なのは、シューズブランドの「CHARLES JOURDAN(シャルル・ジョルダン)」(※1)のキャンペーンビジュアル。ファッション写真といえば、スタジオの真ん中でモデルがポーズをとって、カシャっと撮るのが一番オーソドックスだと思うんですけど、この人の場合は、庭やプールで撮っていたり、小道具を多用していたり、モデルが独特なポーズをしていたりするんです。色彩も斬新で、醸し出す質感が80年代に撮られたとは思えないんですよね。

濵本さん:いい意味でファッション写真に見えませんね。色彩もユニークだし、シンプルに作品としてかっこいいです。

──今でこそ似たような質感の写真を見ることもありますが、当時は新鮮だったのですね。

小林さん:写真の大まかな流れが分かっていると、より魅力が伝わるかなと思います。かいつまんで説明すると、1910~20年ごろまではファッション広告ってイラストレーションが主流だったんです。カラー写真が実用化するのは4~50年代ごろで、それ以前はモノクロだったり、着色をしていた。そう考えると、写真はしばらく“絵画の模倣”だったんじゃないかと想像していて。しかも、報道や広告ではなく、作品としてカラー写真が撮られ始めたのは1960~70年代ごろ(※2)。技術が発展して安価に撮れるようになったのはさらにその後だから、写真が今と同じ感覚でカジュアルに撮られるようになったのは意外と80~90年代くらいの話なんです。

※1 シャルル・ジョルダン:1917年にフランスでスタートしたラグジュアリーブランド。高い品質とエレガントなデザインで知られ、オートクチュール(高級既成服)も手がける。2006年にはBALENCIAGA(バレンシアガ)の元デザイナー、ジョセフ・ティミスターが就任したことでも話題に。

※2 1960〜70年代ごろ:カラー写真自体は1940年代から報道などの分野で実用化されていたが、モノクロ写真と比べると品質が劣るため、写真家が使用することは稀だった。1960年代後半ごろに色の安定性などの問題が徐々に解決し、カラー写真による新たな表現「ニューカラー」も登場。中でもウィリアム・エグルストンが開催した1976年の個展は写真表現における転換点と評されることも。

──そう考えると今の感覚で見てもカッコいい作品を80年代に撮ってしまうすごさが分かりますね。

🕑 コリーヌ・デイ “なんてことない”風景に意味を持たせる

小林さん:次はコリーヌ・デイ。ナン・ゴールディン(※3)、にも通ずるドキュメンタリー要素をファッションに持ち込んだ人なのかなと思います。有名なのはケイト・モス(※4)を撮った作品。さっき話したような“スタジオでデカいカメラでガッツり決める”をファッション写真の王道とするなら、こっちはなんてことない部屋で撮った、日常の風景みたいな写真。“作り込まない”作風をかなり早い段階でファッション写真に落とし込んだ人ではないかと思いますね。

※3 ナン・ゴールディン:ボストン美術館で学んだ“ボストン派”の一人。性的マイノリティのコミュニティを内側からリアルに切り取った写真で話題に。HIV/AIDS危機や薬害事件を収めたドキュメンタリー写真なども手がける。2024年には彼女の活動を追った映画『美と殺戮のすべて』が日本公開。

※4 ケイト・モス:1974年、イギリス生まれのモデル。180cm前後の長身が重用された90年代初頭に、170cm弱の小柄かつ華奢な体型で一流ブランドの広告や雑誌の表紙を飾った。当時のファッションアイコンの一人。

濵本さん:詩的な写真ですね。これは被写体が有名人だけど、別の人に置き換えても成立しそうなのが面白い。それと、どの服を売りたいのかがぱっと見で分かりにくいのが気になりました。

小林さん:ファッション写真は「『商品を売る』とか、『ブランドのイメージを作る』みたいな目的がある」みたいな要素が大きいんじゃないかと思っていて。だからこういう一見ファッションっぽくない写真は、ブランドやクライアントを説得して価値を持たせた編集者やアートディレクターもすごいんですよね。

──新しい価値観は色々な業種の共同作業で生まれるのですね。

🕒 マーク・ボスウィック シュールな笑いがファッションに

小林さん:次はマーク・ボスウィック。90年代ごろから活躍している人ですね。彼は“アンチファッション”というか、あえてカッコよく撮ろうとしてないように見えます。一言で表すと、ギャグっぽい(笑)。それまでは服やブランドのラグジュアリーさを表現するのが王道だったけど、90年代ごろからちょっと“ハズす”というか、ちょっとダサく見せるような価値観が出てきて。例えば、光GENJIみたいな清純派アイドルが“夢”の世界を作ったのが80年代的なら、SMAPがギャグコントやったのが90年代的。この例え、ユース世代に伝わりますかね?(笑)。

濵本さん:マーク・ボスウィックがギャガーなのは分かりました(笑)。確かにクスッと笑えるようなシュールな写真が多いですね。

小林さん:モデルに異常に大きな服を着させる、とかもありましたね。“アンチファッション”という意味では、ボスウィックがよく撮っていた「Maison Martin Margiela(メゾン・マルタン・マルジェラ)」(※5)にも通ずる要素を感じるなと。数字が書かれた、どこのものか分かりにくいブランドタグなんかはいい例ですね。

※5 メゾン・マルタン・マルジェラ:1988年にフランスで設立したファッションブランド。革手袋を縫い合わせたタンクトップや、人形の服を人間サイズまで拡大したコレクションなど、服の概念を揺さぶるクリエーションで話題に。2015年にジョン・ガリアーノがクリエイティブディレクターに就任し、ブランド名を現在の「メゾン・マルジェラ」に変更した。

濵本さん:マーク・ボスウィックはフィルムをあえて感光(※6)させることがあって。それも独特な世界観に繋がっていると思います。多分、色使いの一環として感光を取り入れているんだろうなと。

※6 感光:光に反応して化学変化が起こること。写真はこの仕組みを利用して人や風景などをフィルムに写している。今回の場合、「シャッターを押す」以外の要因でフィルムに光が当たることで、写真に筋が入るなどの変化が起こるという意味。フィルムを扱うカメラマンが恐れる現象のひとつ。

小林さん:濵本さんが壊れたフィルムカメラを面白がったのと似ていますね。感光のようなコントロールできない要素を意図的に取り入れているのかもしれません。

🕓 ヴィヴィアン・サッセン 自身のルーツを強く打ち出す

小林さん:最後はヴィヴィアン・サッセン。「Miu Miu(ミュウミュウ)」や「Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン)」の広告などでも見かける方ですね。生まれはオランダだけど、ケニアで過ごした時期があるらしいんです。コントラストがはっきりした印象的な色彩や、アフリカ系の方をよくモデルに起用するところにその影響を感じる。自身のルーツを前面に打ち出しているんですよ。

濵本さん:影の作り方が面白いです。ちゃんと計算して作り込んでいるはずなんですけど、偶然できたと言われても違和感がないくらい自然。写真の技術が圧倒的だと思います。あとはモデルの身体性が伝わってくるようなポージングも参考になりますね。

小林さん:ちなみに、濵本さんはモデルのポーズも指定するんですか?

濵本さん:撮影前にブランドやモデルに資料を共有するのと、現場に余裕があればその場でも指示をしますね。よく参考にしているのが、ベルギーのコンテンポラリーダンスグループの「Rosas(ローザス)」。身体性を引き立たせるようなポージングが参考になります。公演のたびにパンフレットを取り寄せていますね。この写真とかも、ダンサーが横になっているだけなのに引き込まれます。

ローザスのパンフレット

🕔 ユルゲン・テラー 今も昔も探求し続ける“写真の巨人”

──ここからは濵本さんが好きなファッションフォトグラファーについて語ってもらいます。

濵本さん:まずはユルゲン・テラーですね。以前、『GO-SEES』という写真集を買ったんです。スタジオに来たモデルを何気なく撮った写真をまとめた本で。ルックの撮影前の参考用みたいにラフな写真なのに、それをかっこいい装丁で作品集にする発想が面白いんです。500ページ弱あって鈍器ぐらい分厚いので、今日は持ってこれなかったんですけど(笑)。

小林さん:持ってるんだ! 今だと6万円くらいしますよね。

濵本さん:私が買ったときは3万5000円くらいでした。事務所でさっと撮ったラフな写真がどんどん評価されて価値が上がっているのがすごいです。

小林さん:ユルゲン・テラーといえば、マーク・ジェイコブスの広告が印象的ですよね。でっかい紙袋の中にヴィクトリア・ベッカムが入ったシュールな写真で。彼もマーク・ボスウィックみたいなギャガーじゃないかと思いますね。

濵本さん:ファッションからアートまで色々な領域で見かけますよね。とにかく撮るのが好きな人なんだと思います。

小林さん:1994年の『スタジオボイス』(※7)でユルゲン・テラーが特集されているんですよ。その中で「安定した地位を得た今も、不安定な気持ちで写真のことを考えている」みたいなことが書いてありました。その記事が約30年前。今でも現役で活躍しているから、ファッション写真の巨人みたいな存在ですよね。

※7 スタジオボイス:1976年に創刊した日本のカルチャー誌。最先端の写真や音楽、ファッションなどを取り上げ、インターネット黎明期のカルチャーフリークの貴重な情報源となった。視認性度外視&情報量重視の細かな文字と先鋭的なデザインが特徴。ちなみに1998年7月号の「メゾン・マルタン・マルジェラ」特集はコアなマルジェラ好きのコレクションアイテムでもある。

🕕 バーバラ・プロブースト 作家性を打ち出したファッション写真

濵本さん:次はバーバラ・プロブースト。ものすごく遠い場所や人混みの中など、色々な地点から撮った写真を何枚も並べているんです。“1枚で迫力を出す”がファッション写真の王道だとしたら、この人は“あえて何枚も撮る”。連続することで人や服の色々な側面が見えてくるような気がするんです。作家としての活動の方がメインだと思いますけど、ファッション的な観点から見ても面白い方ですね。

小林さん:生まれはドイツなんですね。もしかするとベッヒャー派(※8)の流れを汲んでいるのかもしれないです。ファッション写真を撮る場合でも自分の作家性という“土俵”からあまり降りないバランスが面白いですよね。

※8:ベッヒャー派:1970年代ごろ、ドイツのデュッセルドルフ芸術アカデミーにて、教員のベッヒャー夫妻を中心に興った流派。タイポロジー(類型学)という考えに基づいて、工場や給水塔、ガスタンクなどの産業構造物を同じ構図や条件で撮影したシンプルで無機質な作品群が有名。主なベッヒャー派の写真家はトーマス・ルフやアンドレアス・グルスキーなど。

濵本さん:そういうふうに仕事ができたらいいなと思いますね。フォトグラファーとして憧れます。

🕐 モニ・ハワース レトロなホラーテイストに感じる“ポップさ”

濵本さん:最後はモニ・ハワース。多分、古いビデオテープを撮るような機材を使っているんですよ。ブランドや服に関係なく、見た瞬間に「モニ・ハワースだ!」と分かる独特な世界観ですね。

小林さん:ティム・ウォーカー(※9)の現代版みたいな感じがしますね。ある種の不気味さをファッションに落とし込むような。

※9 ティム・ウォーカー:1970年、イギリス生まれのフォトグラファー。『ヴォーグ』や『ハーパーズ バザー』などのファッション誌のビジュアルや広告を手がける。精巧に作り込まれた、おとぎ話のワンシーンのような作風が特徴。

濵本さん:ポップだと思います。『リング』や『エクソシスト』のような当時は怖がられていたホラー映画の雰囲気を、今になって面白がっている感じがして。ブラウン管もVHSもファンタジーに近づいてきたからこそできる表現なのかなと。

小林さん:古いカメラを使うとなると撮影が難しそうですね。

濵本さん:ロケハン(※10)を頑張ってそうに見えるので尊敬します。何を撮りたいかをしっかり決めて、そのためにはどんな画角と光の具合で……と計算しているのかなと。その一方で、現場で起きる偶然もちゃんと楽しんでいるような気もしていますね。さらに小物やヘアメイク、スタイリングも徹底的に作り込んでいる。そのこだわりがあるからこそ、この強烈な世界観を作るのかなと思います。

※10 ロケハン:「ロケーション・ハンティング」の略。撮影の前にロケ場所の下見を行うこと。場所や画角、モデルの立ち位置を事前に決めることで、スムーズに進行するのが主な目的。できるだけ撮影日に近い条件で行うのが良しとされるが、天気や太陽の傾き、交通量、近隣店舗の開き具合などを“どこまでこだわるか”と、“どこからは当日の具合に任せるか”の見極めも重要だったりする。

服を着て、撮るだけでも面白い

──ファッション写真の楽しみ方がよく分ったところで、自分が好きな写真家も見つけてみたくなりました。

小林さん:自分の好きを理解して、掘り下げるといいと思います。例えば今回挙げた中で「いいな」と思った人がいたなら、その人が関わっている雑誌とか、所属しているギャラリーとか、出展している展覧会を掘り下げていくとか。そこまでやらなくても、Instagramで検索するだけでも視野が広がると思います。

──ありがとうございます。では最後に、今回の「着る理由」特集の読者に一言お願いします。

小林さん:試しにお気に入りの服を着た自分を撮ってみるのも楽しいと思います。「かっこいいデザインのはずなのに写真だとよく見えない」と感じたなら、フォトグラファーだったらどうするかを考えてみる。もしうまく撮れたなら、Instagramのプロフィール欄に「フォトグラファー」って書いてみたっていいですしね。それが本当にキャリアの第一歩になるかもしれない。 写真がもっと日常的な存在になると、ファッションももっと楽しくなると思います。

濵本さん:今はInstagramで好きな写真家と繋がれる時代ですから、興味を持てば世界が広がると思いますね。もし好きな写真家を見つけたければ、「flotsambooks」に足を運んでみてください。