現在の自動車産業において、電動車へのシフトという話題は最大のテーマといってもいい。そんななか、米テスラを抜いて“世界で最もEVを売るメーカー”となったのが中国を拠点とし、電池技術を基礎に持つBYDオートだ。「世界で一番売れるEVってどんなものだろう」という至極シンプルな疑問に突き動かされ、21世紀生まれ東京育ちという“クルマ離れ的価値観”に最も近い場所にいる筆者が試乗を体験した。

“エンジン車のアナロジー”の発想から電気自動車ならではのアイデアへ。世界最大のシェアを誇るBYDの手がけるEVから、これからのモビリティの楽しみ方を探る。

さて、今回の取材の目的は「EVメーカーのつくるクルマの面白さを探る」ということだ。結論から書いてしまうと、“自分に合ったドライビング・フィールを探すこと”というクルマに乗る理由のひとつをBYD「ATTO3」と一緒に見つけに行くことができそうなポテンシャルを感じたのだ。特に、筆者と同じように都市部の若年層などの “クルマ離れ的価値観”を持つ層にこそ勧めたい。試乗してから、その感触を噛み砕きながら書くインプレッションとしてしたためていると、そんなことを強く感じる。

世界初となる「エンジン車生産終了」を発表。BYDとは何者か

さて、前置きはともかく、BYDについての情報を整理しよう。2030年代半ばには多くの国・地域にて新車の全てが電動車となりエンジン車が新たに販売されることはなくなるというのが、今後の自動車産業における主流の動きとなるだろう。「エンジン車販売終了」という文言を見ると、クラッチの踏み方だとか坂道発進だとか、いくつか余分に教習所に通ってまでわざわざマニュアル免許を取った筆者にとっては複雑な心境だ。あくまでも「販売終了」だから街中に響くエンジンの快音が消えることはないのだけれど、自動車産業の主役がエンジン車からEVをはじめとした電動車に変わるということは避けられない事実だろう。

そんなことを考えながら「それなら、EVに乗る楽しさを知りたいな」と思っていたとき、なにげなく見たSNSニュースのヘッドラインの「中国のEVメーカー、BYDが日本市場に本格参入」という見出しが目に入った。なんでも、電池メーカーでもありEVメーカーでもある中国企業のBYDが日本市場への参入を図っているとのことだった。しかも驚いたことに、そのメーカーはエンジン車の生産を終了し、現在はEVのみを販売しているとのことだった。

2022年7月頃、電気自動車を含む新エネルギー車(バッテリーEV, PHEV, FCV)市場にて世界シェア1位(2022年Q2より)を誇るEVメーカーが日本の乗用車市場への進出を発表した。EVメーカーとして強い存在感を持つテスラに並び、2023年のバッテリーEV商戦を追い比べの展開に持っていったのが中国の自動車メーカー、BYD Auto(以下、BYD)だ。

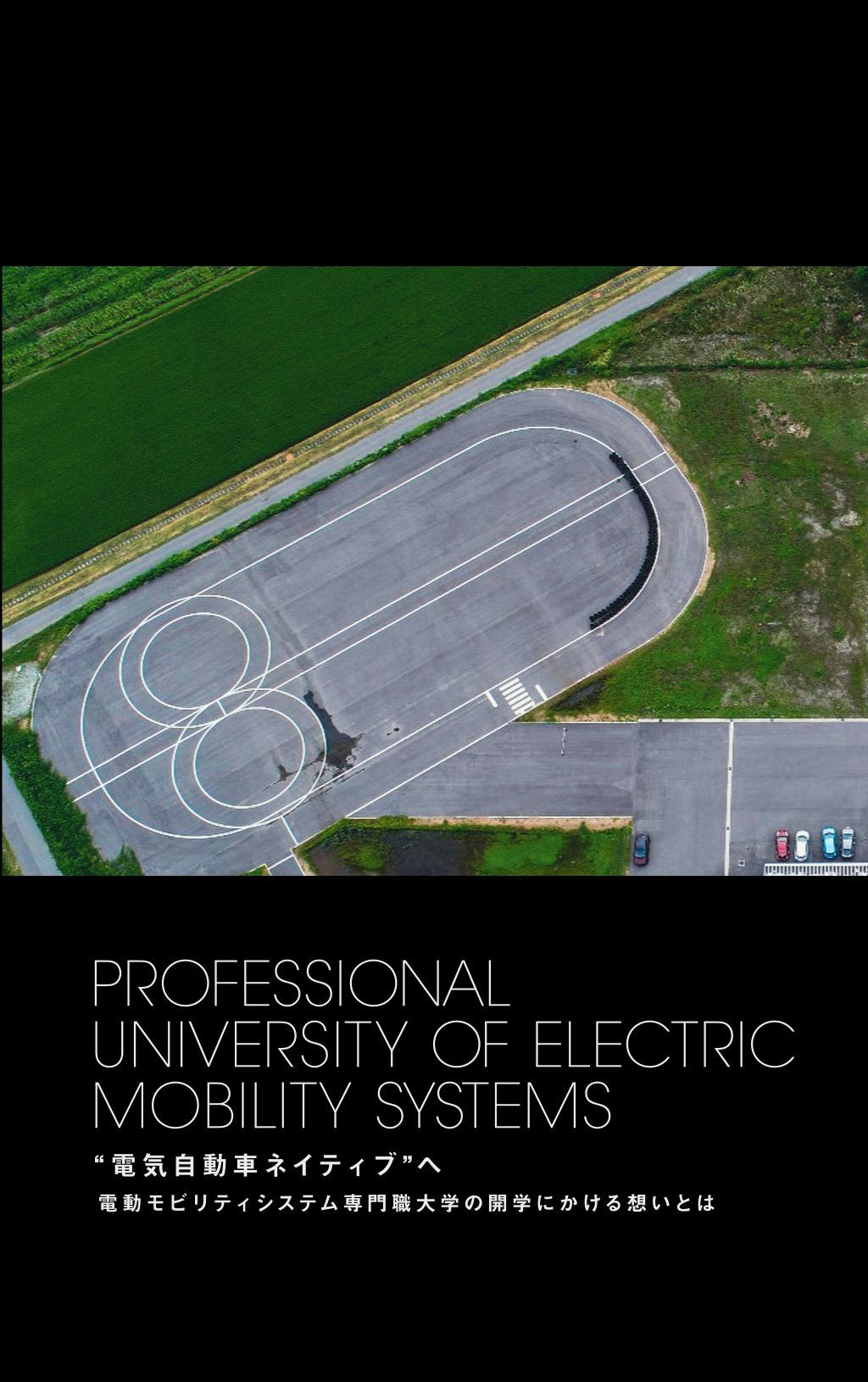

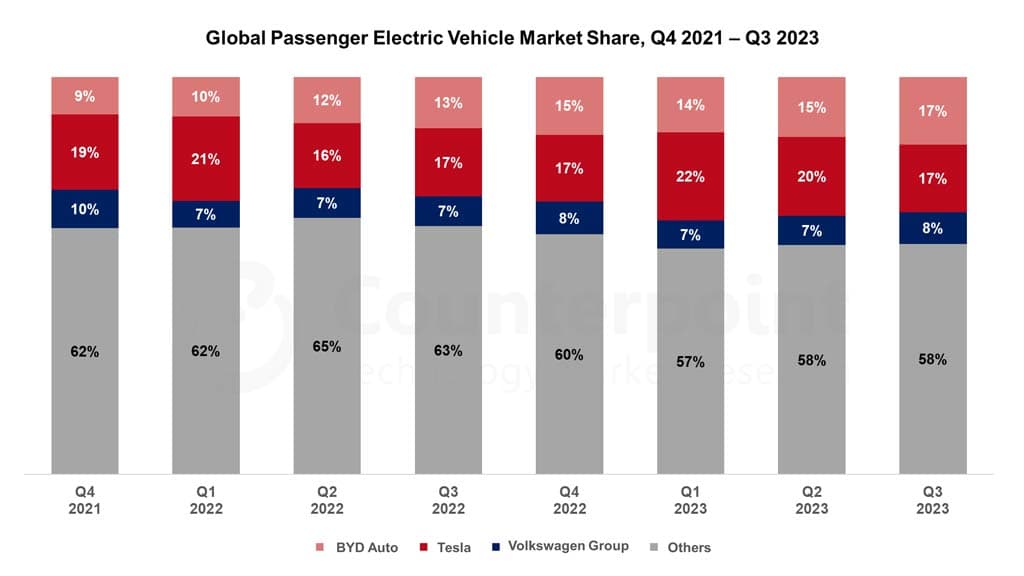

バッテリーEV市場におけるメーカー別のシェア割合。これまでテスラが得意としていたバッテリーEV部門でも追い上げている。2024年第一四半期の情報を参照(Counterpointより、筆者が作成)

携帯電話用電池メーカーとして1995年に創業し、現在でもEV用電池市場にて安定したシェアを誇るBYDが西安の自動車メーカーを買収して子会社化し、「BYD Auto」として自動車産業に参入したのは2003年のことだった。当初はエンジン車のみをラインナップしていたものの、創業5年目の2008年には初のPHV(プラグイン・ハイブリッド車)を発売。2014年からは中国政府の打ち出したEV、PHV、FCV(燃料電池車)普及に向けた優遇政策の波に乗り、2014年の年間EV販売台数、約1万8000台から2021年には60万台以上へと、7年間で30倍以上のEV売上の拡大に成功したBYDは「自動車メーカー」から、「EVメーカー」へとその姿を変えていく。

EV、PHV、FCVの年間販売台数を順調に伸ばす一方で、2021年にはエンジン車の販売台数は全車種における2割以下となり、エンジン車の存在感は急速に薄れていくことになった。そしてついに、2022年4月にはエンジン車の生産を終了したことを発表したのである。世界各地のメーカーが生産終了時期について明言していたものの、実際に生産終了に踏み切ったケースは世界初のことだったのだ。

EVならではのグリルがないフロントマスク、欧州の血脈と中華世界の融合

電池メーカーとしての起源に加えて、EVのみというラインナップ……そこになにかEVに対する本気度を感じて、「このクルマならEVの面白さを教えてくれるんじゃないか」という期待が湧いてきた。そして、BYDにおける日本市場の初陣を飾ったクルマこそ、今回試乗したBYD「ATTO3」である。

期待とともに初対面をすると、まずはフロントマスクのグリルレスなデザインに気づく。グリルというのは車両真正面の網状の部分のことで、エンジンの冷却に必要であると同時にフロントマスクのデザインにも大きな影響を与えていることが多い。例えば、BMWブランドではほとんどの車種がトレードマークとして「キドニーグリル」を採用しているように、グリル部分はフロントマスクの印象を決める上で大きな役割を果たしている。

ただしEVの場合は冷却に必要な空気は燃料を燃やすエンジン車と比較して少なく済み、力学的には内部に空気を入れずに走行できる方が燃費に有利であるためグリルを開ける必要性が薄いのだ。しかしながら、EVにおいてもグリルやグリル・ライクなデザインを中心としたフロントマスクがまだまだ主流であることは書き留めておかなければならないと思う。フロントマスクにおいて存在感の大きなグリルという要素を除いた上で、大きめで切れ長のヘッドライトやフロントバンパーのランプホールカバーのデザインには目をひかれる。

BYD「ATTO3」サーフブルー

主要諸元:全長/全幅/全高:4,455/1,875/1,614mm、ホイールベース:2,720mm、車両重量:1,750kg、駆動方式:前輪駆動(FWD)、最高出力/最高トルク:150kW(204ps)/310N・m(31.6kgm)、一充電走行距離:470km、本体価格(オプションカラー):440万円(6万6000円)

グリル部分にあたる、フロントフェイスの最も目立つ部分には“BYD”の文字。“BYD”は“Build Your Dream”(夢を掴め)の頭文字だ

サイドから見てみよう。無骨な印象を与えるルーフのプレスラインに導かれてリアサイドに目をやると、特徴的なシルバーのDピラー(リアサイド側のルーフの柱)に気がつく。モチーフとして「龍の鱗」を取り入れたというDピラーの表面には波状の模様が刻まれており、見る角度によって光の反射、すなわち見え方が変わるデザインが施されている。

中華的モチーフの存在感が強いので意外に感じたのだけれど、BYDのチーフデザイナーはアウディ・ランボルギーニのブランド総責任者を務めたヴォルフガング・エッガー氏だ。由緒正しい欧州の血脈と中華モチーフの融合をエクステリアにみてとれるだろう。

角度によって見え方の変わる特徴的なDピラー

インテリアはスポーティさを意識。充実したインターフェースにも満足

フロントドアを開けて運転席を見回すと、まずは白黒とネイビーを組み合わせたスポーティな配色のシートが目に入る。それぞれのカバーをつなぐ赤色のフレームとステッチがアクセントとなって、より軽快な印象だ。道を選ばずにどんな場所にも連れ出したくなるSUVのシートらしく、ドライバーをしっかりと受けとめてくれる機能面も記しておきたい。

スポーティネスのあるドライビングシートを見て、これから始まる冒険に想いを馳せる

コックピットに腰を据えると“音楽とスポーツジム”を意識したというインテリア・アイテムの存在感が光る。ダッシュボードはスクリーンを中心として拡散するようにデザインされた流線状を描く軽快なデザインをたたえており、横に握るタイプのシフトレバー近くのエアコンの調整口はボトルをイメージさせるデザインだ。

横に握り込むタイプのシフトレバー。思わず「行きまーす!」と呟きたくなってしまうのは筆者だけ?

ドア内側のストレージスペースにはギターに着想を得たトリム(BYD公式サイトより引用)

12インチと大画面のスクリーンは回転機構付きだ。マップやラジオ情報、ディスプレイそのものの設定といったカーナビ機能だけではなく、電力消費傾向やドライビングアシストの切替など、車体の細かな状態や設定まで掲載されており、そのユーザビリティはまさにドライバーと車両のインターフェースとなっている。

電子ディスプレイということで、きちんと文字情報を記載して「どのタブやボタンを押せば何ができるか」ということが明確になっている。UI設計の面でも、直感的な使用感が好印象だ。マップなど、使用頻度が高くなおかつ信号待ちなどの短時間で済ませたいメニューへのアクセスがスムーズに運べることもポイントが高い。

ダッシュボード付近の全景

シフトレバー横のスイッチを操作することで、天窓を開閉することができるというのもやんちゃ心がくすぐられるギミックだ。リアサイドを巻き込んだ開閉機構を持つスポーツカーほど大げさなものではないものの、そのぶん動作は短く済むため、シーンに合わせた細かい切り替えもできる。

ボタンひとつで、天窓から自然光が差し込む

前に倒す形式のインナードアハンドル

大荷物を抱えて連れ出したいSUVにとっては必須装備のパワーアシスト。ハッチバック形式だが人を選ばない使用感だ

さて、すっかりと少年のような冒険心を取り戻したところで、いよいよ街に連れ出そう。様々なシチュエーションでのEVの走りを体感するべく、今回のドライブコースは都市部からはじまり、高速走行、そして山間のワインディング・ロードと少々長めの旅程だ。

ペダルに足をかけて力を込める。SUVとしては標準的な1,750kgの車体が動き出し座面全体から押し上げるように推進力が加わると、310N・mと電気じかけならではの厚みのあるトルクに改めて驚いた。車両重量が大きくなりがちなSUVでは大容量のトルクを持つ原動機を採用することが一般的だが、回転数の少ない低速域からでも高いトルクを出すことのできるモーターの場合には、特にその走り出しが魅力的なポイントだ。

今回の試乗では雑多な都心部だけではなくいわゆるケモノ道的なところにも踏み入れたものの、高い対応力を見せていた。道中、「えっ」と登るのを躊躇するような急な坂道(20度くらい)にも遭遇したものの、想像よりもずっと簡単に乗り越えてくれた。力強いパワートレーン性能でエンジン車とは違って澄ました様子で駆け上がる。

駐車場から出て、都心の雑踏に踏み込む。ストップ・アンド・ゴーを繰り返す都市部での走行の際には加減速に気を配る回数が必然的に増えるけれど、加速、速度維持、減速という速度制御のためのポジションを確保しやすいためインフォメーションの多い都会の街路でも直感的に操作できる。

ただし、EV特有のエンジン音のない環境であるためか、ロードノイズや風切り音に加えて「ウゥーン」という磁励音がすることは記しておく必要があるだろう。街中をクルーズする際の低速走行では加減速に合わせてこの音が響くため、改善が望まれるポイントとして挙げたい。

全幅1,875mmと、SUVとしてはやや大きめの部類に入る寸法だが、その数字から受ける印象に反して使い勝手のいい印象である。満載のADASによるドライビング・アシスト、EVならではの制御感の強めな仕上がりに加えて、ステアリング自体もリニアな感覚だ。ホイールベースは2,720mmと長めながら最小回転半径は5.35mと比較的小さな値にとどまっていて、その数字のとおり都会の街角や狭い場所にも対応しやすい。

ストップ・アンド・ゴーの多めな都市部を抜けてハイウェイに進み、スムーズな加速を感じながら高速走行に移る。エンジンをふかして速度を上げすぎてしまうきらいのある筆者からすると、ペダル・コントロールが直感的で速度維持のペダル・ポジションをとりやすいのは魅力的なポイントだ。

また、車間距離や車線の制御を補助するADASに関しては他の車種と比較するとかなり強めのコントロールで、ドライブ時の存在感も大きい。レーンアシストの通知はハンドルの振動に加えて警告音を発するため安全性に寄与している面は確かにあるものの、ドライバー以外の同乗者に対しては緊張感を与えてしまい、少々トゥーマッチに感じた。

(見出し)個性のハッキリとしたドライブモードが“自分にとってのドライブの楽しみ”を教えてくれる

BYD「ATTO3」に搭載された3つのドライブモードを試してみよう。「エコ」、「ノーマル」、「ドライブ」と、現在のクルマの機能としては一般的な並びである。これらのドライブモードについてもADAS同様にハッキリとした味付けで、アクセルを思いきり踏み込んだ状態、いわゆる“ベタ踏み”を試してみると加速の過渡特性の変化がわかりやすく表れた。

ADASも合わせて、ドライバーが担保しなくてはならない走行性能のコントロール力は抑えられている印象で、ドライブモードの選択によって、ドライバーの好みやタイミングに合ったドライビング・フィールを得るアシストをしてくれることが魅力的だ。

「Standard」、「Larger」と大小が選べる回生ブレーキは、洗練されたエンジン車が備える平地でのワンペダルでの完全制御を望むべきではないものの、「Larger」で山間のワインディングロードを走ってみるとワンペダルで操舵できて、軽快な操作フィールである。

車体のコントロールそのものに重点を置き、クルマをドライバーの走りに合わせてくれる柔軟な制御感が印象的だ。ADASからの強めのコントロールによる安全性が強化されることでドライブを楽しむ余裕を生み出し、ドライブモードのハッキリとした個性が“自分にとってのドライブの楽しみ”の定義のための入り口になりそうなポテンシャルを感じたのだ。

これがつまり、冒頭で言及した“自分に合ったドライビング・フィールを探すこと”につながる。EVやガソリン車という、エネルギーによるクルマの枠組みを超えて、BYDは新たなモビリティのカタチを定義しようとしているようだ。

筆者が免許を取った当時のこと(3年前くらい)を考えると、“どんな運転をしたいか”なんてことを考える余裕はなくて、とにもかくにも無事に帰るという目標が頭の容量の9割5分くらいを占めていた。そんな感覚を持ちがちな「運転は怖くて面白さを感じる余裕なんて持てない」という人にこそ、安定した運転とドライビングフィールの提案をくれるこのクルマを勧めたくなった。

“Cell to Pack”技術でEVバッテリーの常識を覆す

電気自動車というと充電の手間が気になるところだ。総電力量58.56kWh、満充電での走行距離の公称は470kmとそれなりの数字を携えるBYD「ATTO3」だけれども、500kmほどの旅程の際にはお宿の充電器を一晩と、往復一度ずつの充電で急激な減りやアクシデントも特になし。

高速道路において進みつつあるEV用急速充電器の整備も後押ししてくれるだろう。NEXCO3社のSA/PAでは、2025年度をめどに(2020年度比2.7倍となる)1,100口まで大幅増設することを発表しているため、この勢いも加わることでEVでの移動はより快適になっていくだろう。

高速道路に配備されているEV用充電器

実のところ、BYDは元々が世界的な電池メーカーということもあり、電池に関しての信頼性は非常に高いレベルにある。今回採用した新しいバッテリー方式により安全性の担保に加えて価格競争力を高めていることもメーカーとしての特色のひとつだ。

SA/PAにも充実しつつあるEV充電機器

これまではニッケルやマンガン、コバルトなどのレアメタルを用いる三元系リチウムイオン電池の方式が主流だったが、BYDではリン酸鉄リチウムイオン電池を使用することで不安定な価格になりやすいレアメタルの使用量を削減し、低価格化や安定生産性を実現している。現在、クリーンエネルギー導入に際しては国から85万円の補助があり、これに加えて自治体の補助金を受けることができるため、300万円台で導入することができる。

EV補助金のイメージ。東京都HPより引用。

また、バッテリーの耐久試験としては最も厳しい試験といわれる「釘刺し試験」(バッテリーパックに直接釘を刺して、擬似的にショートを起こさせる実験)に対しても熱暴走による発火や爆発は起こさず、300度の加熱、設計時の目標値に対して260%の過負荷などの過酷な条件に対しても耐久力を見せたことは公表されている。

実のところ、リン酸鉄リチウムイオン電池はその他の方式よりも体積に対するエネルギーの密度が低く、「同じ容量を確保するために体積を多く必要とするため、積載スペースの限られる車載には向かない」という意見が通説であった。しかし、BYDによる新型式電池の『ブレードバッテリー』を採用することでその課題を解決した。ブレードバッテリーではバッテリーパックの構成の工夫やリン酸鉄リチウムイオン電池の耐久力を活かした車体への組み込みにより、より大きな体積を確保することで解決している。つまり、エネルギー密度が低いならばたくさん搭載しよう、というわけだ。

BYDに搭載されたブレードバッテリーの外観。細長く設計されたバッテリーを敷き詰めることで空間利用率を向上。BYD公式サイトより引用

従来のバッテリーパックの構成においては複数のバッテリーセル(乾電池などが例)をモジュールとして組み上げ、バッテリーモジュールを組み合わせることでバッテリーパックとして利用していた。そのため、パーツ・モジュール同士の連結・固定のための部品のスペースを確保する必要があったものの、ブレードバッテリーではモジュール化を省き、電池セルを直接パック化する“Cell to Pack”、CTP技術を採用することで空間利用率を前世代プラットフォームよりも50%引き上げることに成功している。

“エンジン車のアナロジー”から“新たなモビリティ”へ。BYDはEVの新たな価値を定義する

まだまだクルマについて語るような経験値がないことは重々承知の上での感想だけれど、今回試したBYD「ATTO3」は制御感の強い乗り味やバッテリー技術を活かした車体構造など、「EVとして設計されたEV」だった。

なぜこんなまわりくどい表現になってしまったかというと、日本のEV開発のパイオニアとして、40年以上の間新たなEVを開発し続けた清水浩氏の言葉が頭にあったからだった。

「現在の自動車産業でも、電気自動車というのは内燃機関自動車からのアナロジー(類推)で進めてしまっている。しかたがないからモーター式のクルマを造って、しかたがないから、と消費者も買っている。“欲しいから買う”という思考回路を生み出さなければならないのです。」

そして、このBYDというブランドはエンジン車を世界で最初に生産終了し、背水の陣を敷いてEVだけで戦いを挑んだ。それはやはり、EVこそが社会課題の解決に繋がるモビリティだと信じてのことだろう。

デザイン、乗り味、電池技術と車両設計技術のシナジー……“内燃機関自動車のアナロジー”から“新たなモビリティ”へと、BYDはEVのポジションを大きく変えようとしている。クルマ離れ世代にこそ勧めたくなる“新たなモビリティ”のアイデアをBYDにみた。