Beyond magazine 読者のみなさん、こんにちは。ラッパー/詩作家として活動しています、 maco marets です。

この連載が始まってから二度目の冬を迎え、ふと、去年の12月はどんなことを書いていたかな? と過去の記事を振り返ってみました。

「どこかそわそわするような、あわただしい空気に自然と早足になり、ああ! と気づいた時には段差につまずいたり、時にはそのまますっ転んだり……」(「忘れえぬ言葉たち」 #3 日常を揺るがす「何か」に気付かせてくれる5冊)

あれれ。ちょっと心配になるけれど、考えてみれば1年後の今も日々のドタバタ具合は変わりません。この時期、ついつい時計に追われてしまうのは「師走」の名が示す通りでしょうか。せめて「走」を「歩」に変えられたらいいのにね、なんて、ぼんやりした冗談を言う暇も無いくらい。

でもね、そんなときこそ深く息を吸って、吐いて。自分の時間を取り戻すために、読書は役立ってくれるはず。本と向き合うひとときは、あなただけのもの。誰にも邪魔はできない(させない!)のです。

maco marets

1995年福岡生まれ、現在は東京を拠点に活動するラッパー/詩作家。自身9作目となる最新アルバム『Helix’95』に至るまでコンスタントに作品リリースを続けている。

Instagram:@bua_macomarets

X:@bua_macomarets

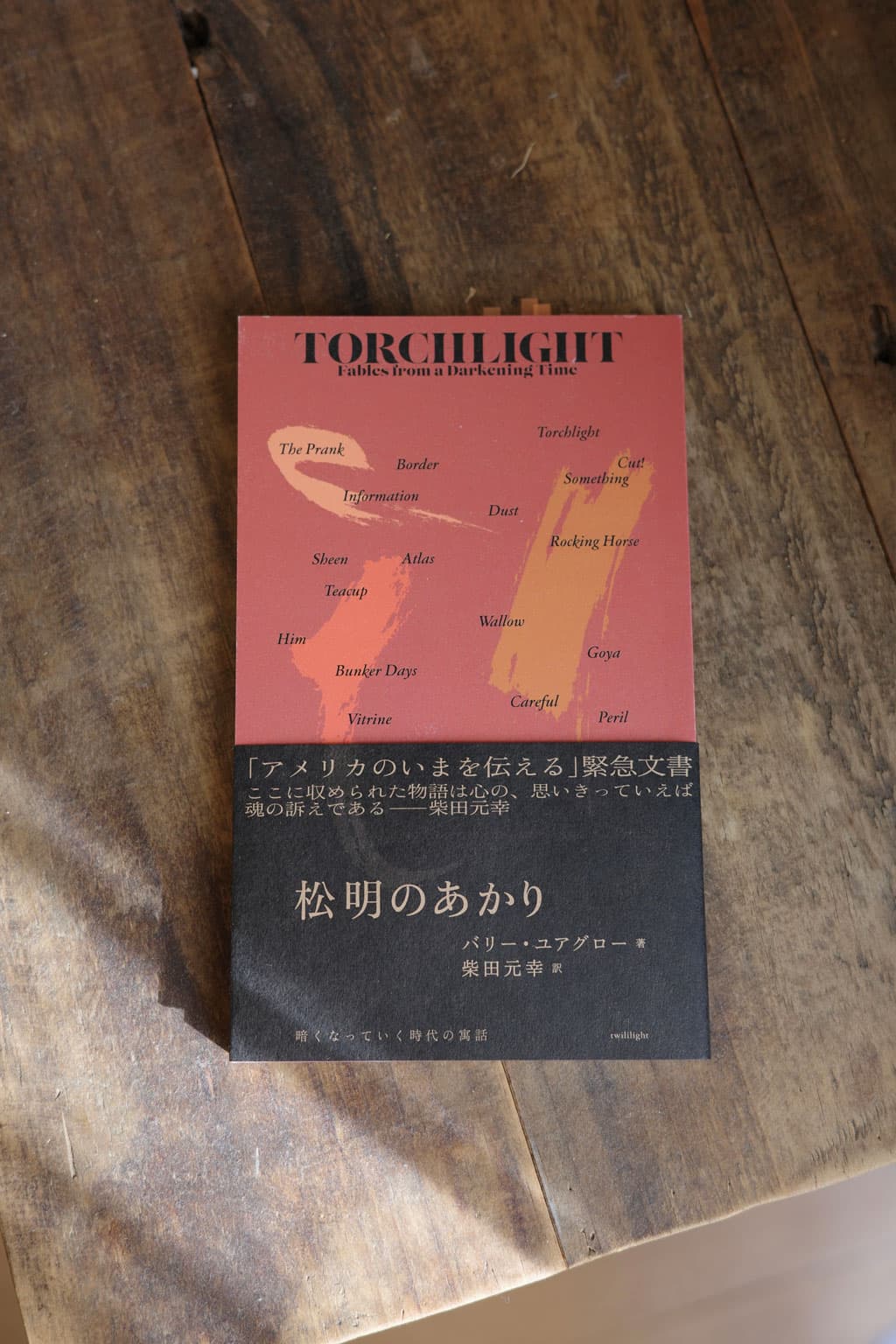

アメリカのいまの不安、恐れ、痛みを童話として抽出した『松明のあかり』

バリー・ユアグロー 著/柴田元幸 訳『松明のあかり』(twililight, 2025)

「「アメリカのいまを伝える」緊急文書」。そんな帯文を書店で見かけ、手に取らずにはいられませんでした。100ページにも満たない、薄いペーパーバック。そこに収められた22篇の寓話たちはただの「おはなし」ではなく、切実な時代の証言であることが最初から宣言されています。これは小説であり、小説でない。帯の文句を借りるなら「魂の訴え」なのだと。

著者のバリー・ユアグローは南アフリカ出身。10歳のときにアメリカに移住し、現在はニューヨーク市で暮らしているという作家です。わたしは本書『松明のあかり』ではじめてその作品に触れたのですが、これまでにも柴田元幸による翻訳が複数刊行されており、コロナ禍の状況から生まれた『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』が大きな話題となったことは知っていました。

『ボッティチェリ~』にしろ、本書『松明のあかり』にしろ、書き手のスタンスはある意味で徹底されています。人々を襲う不安、恐れ、痛み。政治への疑念。怒り。ともすれば生きる意志を奪われかねないような、澱んだ時代の空気を鋭敏に感じとり、それを悪夢的な寓話として抽出する。

たとえば人に汚穢(おわい)を浴びせるという下劣なドッキリ番組が、いつしか国をも掌握する権力となる顛末を描いた「ドッキリ」。誰が、何が「死んだ」かもわからないまま、弔いに従事する人々の物語「何か」。「ニュースを浴びすぎて」人間の身体がばらばらになってしまう「気をつけて」など……語られるストーリーはさまざまです。

読んでいると、どこか非現実的なシチュエーションの物語であるはずなのに、いや、非現実的であるがゆえに? 我々が日々見ないふりをしている違和感や不安の種がごろんと顔を出すような、生々しい恐怖を感じました。

日本に住むわたしがそうなのだから、アメリカの詳しい状況を知る読者からするとどれほど恐ろしい小説になっているのか。その意味を問いながら、何度となく再読することになりそうです。

「だが人々はもう目をそむけた。日常の、普通の生活の方に彼らは目を向けている。人間とはそういうものだ。しょせんは人間なのだ、避けられるものなら痛みを避けたがる。そうしない者がいるか? これが悲しい真実だ。むろん私にも当てはまる真実である。」(本文 p.57「飾り戸棚」より)

1篇約600文字。随筆から移ろう季節を感じる『自然の断章』

串田孫一『自然の断章』(講談社, 1978)

わたしには、古本屋に行くと必ずその著作がないか探してしまう、お気に入りの書き手がいます。哲学者、詩人、随筆家。さまざまな顔を持った作家・串田孫一(1915~2005)もそのひとりです。

調べたところ、串田はなんと500以上もの著書を世に送り出しているのだとか。哲学書、詩集、小説、画集など、そのジャンルは多岐にわたります。とてもすべてを追うことはできないけれど、それゆえに、一体どんな本なのか、出合うたびわくわくできる作家なのです。

本書『自然の断章』は、この秋にとある古本屋で見つけた一冊。移ろう季節の情景を題材に、1975年から1977年までの2年間、朝日新聞で連載されたエッセイをまとめた内容です。

ひとつひとつの文章は見開き2ページぶん、文字数にして600字前後という文量。短いテキストのなかに、随筆の極意はここにあるのではないか? と思いたくなるほど見事な、繊細な書きぶりがぎゅっと凝縮されています。

「その時に、確かに私の目には雪が降っているように、ちらちらと光るものが静かに落ちているのが見えた。(…)暫く見えなくなっていたその雪のようなものが、全く無風の空間をまた落ちはじめた。もう自分の目を疑うわけには行かなかった。だがそれは雪ではなく、落葉松の黄金色の葉であった。」(本文 p.132)

たとえば雪に、たとえば鳥に。著者が自然に向けるおおらかな眼差し。素朴な語りのなかにも、洗練されたリズムがある。たった2ページ読んだだけで「ああ、なにかいいものを読んだ」と思わせるような、じんわりとした余韻を含んだ文章です。自分もこんなエッセイを書けるようになれたらなあ。ページをめくりながら、何度もため息が漏れました。素晴らしかった。

ただひとつ残念なのは、この本は既に絶版であり、気軽に購入する手段がないことでしょうか。興味を持った方がいたらぜひ、古本屋で探してみてほしいのですが……それは流石に大変かも、というあなたには、平凡社の「STANDARD BOOKS」という随筆シリーズから出ている『串田孫一 緑の色鉛筆』をおすすめします。いくつかの著作から選りすぐりのエッセイを編んだ、串田孫一作品への入り口にぴったりの一冊です。

忙しない日々をじんわりとほぐしてくれる『ぜんぜんダメでパーフェクトなわたしたち』

山田由梨『ぜんぜんダメで パーフェクトな わたしたち』(KADOKAWA, 2025)

こちらは知人のPodcast番組で紹介されていたことから興味を持った一冊。『ぜんぜんダメで パーフェクトな わたしたち』、そんな素敵なタイトル通り、自分も他人も、人間みんながもつ「ぜんぜんダメ」さをそっと愛おしむような、優しい手触りのエッセイでした。

著者の山田由梨氏は1992年生まれ。作家、演出家、俳優として自身の劇団で活動しており、近年はNHK夜ドラ『作りたい女と食べたい女』の脚本を手がけたことでも知られているマルチ・アーティストです。

本文中でも語られるのですが、著者は29歳のころに初めてうつ病の診断を受け、その後も冬の時期には調子が悪くなる「冬季うつ」を患っているのだそう。半年ものあいだ仕事を休養した経験から、「休む」ことの大切さを知ったと言います。

「(…)でも社会のほうはそんなに大きく変わらない。みんなが回してくれている。だからその間わたしが休んだって、別に構わないのだ。いい意味で、代わりはいる。でも、わたしという存在は変わらない。わたしがやってきたこと、歩んできた軌跡は誰とも違うし、何年休んでもわたしは作家だし演出家なのだ。そう思えた。」(本文 p.11)

温泉で友達とのんびり過ごす午後。失効した免許を取り戻しにゆく旅。猫との暮らし。全3章を通して綴られているのは、思い通りにはいかない日々のなか、自分の心や身体が抱える「ままならなさ」といかに付き合っていくか。そのゆるやかな実践の記録です。

どんな人でも、気分や体調に浮き沈みは必ずあります。つらいときまで無理して頑張ろうとしなくていい。大丈夫、大丈夫。そんなメッセージがじんわりと読み手に沁みるよう。

日ごろ、「休んではならない」「休んだらみんなに置いていかれる」、そんな強迫観念にとらわれている人は少なくないでしょう。わたし自身もそうです。トレンドの移り変わりには、めまぐるしいものがあります。ミュージシャンとして生きている以上、常にリスナーの注意を惹かねば、新しい動きを見せねば、とついつい急いた気持ちになってしまう。遅れたくない、失敗したくない、と必死になればなるほど、苦しい仕事の連続になっていく。

そんなガチガチの日々をほぐしてくれる、温かな白湯のような効果がこの「ダメパー」(公式の略称らしい。かわいい)にはありました。ちょっぴり疲れた気分のあなたに、おすすめです。

「締め切り」から現代人の時間感覚を再考する『なぜ人は締め切りを守れないのか』

難波優輝『なぜ人は締め切りを守れないのか』(堀之内出版, 2025)

わたしたちの生に、まるで影のように付きまとうもの。それが「締め切り」です。この存在にどれほど苦しめられてきたことか! 学校や職場で、誰しも一度は経験があるでしょう。

たとえばこの連載「忘れえぬ言葉」のような執筆仕事にも、もちろん締め切りは設定されています。期日までに原稿を完成させねばならないという事実は、相応のプレッシャーとして日々の暮らしにのしかかってくる。どうして、こんなにもつらく感じてしまうのか。なぜ締め切りを守れないのか(……これはひとつの例で、もちろん連載は楽しく取り組ませてもらっていますよ! ほんとだよ)。

本書『なぜ人は締め切りを守れないのか』は、そうした疑問から現代の時間感覚を再考する新たな哲学書です。最初に提示されるのは「締め切り」をひとつの「時計」として捉える考え方。ここでの「時計」とは単なるモノではなく、「人々に一定の行動を、一定の時期までに行うように強制する力を持った装置(本文 p.16)」を意味します。現代を生きるわたしたちは、「締め切り」という「時計」によって管理され、仕事へと従事させられている。

この「時計」を、もっとみんなが「いい時間」を過ごすためのものにできないだろうか、と著者は考えます。「締め切り」に代わる「時計」をデザインすることはできるのか? できるとしたら、どんなやり方で?

本の後半、問いはいつしか「死」という皆がもつ「締め切り」へと辿り着きます。そう、「締め切り」に対する考察は、自分の「死」、言い換えるとわたしたちが生きる時間そのもののあり方を捉え直すきっかけになりうるのです。ここは痺れる展開でした。

この「締め切り」論の詳しい流れについては実際に本を読んでもらうとして。わたしがちょっと驚いたのは、「あなたの代わりはいくらでもいる。けれど、あなたを守れるのはあなただけである。(本文 p.133)」なんて一文が出てくるところです。なにが驚きかって、だって、これは先ほどご紹介した「ダメパー」で引用した箇所(「いい意味で、代わりはいる~」)とも重なり合うようなメッセージでしょう?

「タイパ」なんて言葉が生まれて久しい昨今。暮らしを縛る窮屈な「時計」のくびきから逃がれ、より生き生きとした時間を取り戻すこと。それが、同時代を生きるわたしたち皆にとって重要なテーマであることが窺い知れるようでした。こうした思いがけない共鳴も、さまざまなジャンルの本に触れる読書の醍醐味だと思います。

日本風にアレンジされた水彩タッチのアメコミ『ULTIMATE X-MEN』

Peach Momoko『ULTIMATE X-MEN』(MARVEL, 2024~)

最後はまるっきり趣味の本をひとつ、ご紹介します。『ULTIMATE X-MEN』。言わずと知れたマーベル社から刊行されているアメコミ(アメリカンコミック)作品です。

もともと、マーベル・ユニバースのヒーローには『アベンジャーズ』『アイアンマン』などの実写映画シリーズで親しんでいたのですが、原作コミックはその量の膨大さ、入手性の低さなどからなかなか手を出せずにいました。ところがあるとき、SNSで偶然目にしたアートワークに一目惚れ。それが日本人アーティストである Peach Momoko(桃桃子/ピーチ・モモコ)の手がけたものだと知り、がぜん興味を引かれて読み始めたのでした。

この『ULTIMATE X-MEN』は、ざっくり説明すると有名な「X-MEN」シリーズを新たな解釈で翻案したような作品で、キャラクターの名前、デザインはもちろん、物語の舞台も現代の日本風にアレンジされています。主人公・ヒサコをはじめ、(力を持っていること以外は)なんの変哲もない女子高生たちが物語の中心人物。映画でもお馴染みのミュータント能力が登場するとはいえ、一見しただけではとてもマーベル作品と思えません。

アメコミというとカラフルでパキッとした「濃い」絵柄を想像される方も多いと思います。ところが、Peach Momoko作品のキャラクターたちは淡い水彩タッチの、筆絵のような線で描かれており、従来のマーベル作品のイメージとは異なる雰囲気です。どこか懐かしい風合いのなかに、華麗さとぞっとするグロテスクな描写とが共存しており、まさに唯一無二の絵柄といった感じ。

セリフなどはすべて英語で書かれているため、自己流で訳しながら読んでいると、どこまで原語のニュアンスを正確に汲み取れているかは心許ない部分があります。でも、そうして必死に頭の中で意味を組み立てながらコミックを読む営み自体、これまで使ってこなかった脳みそを使うような感覚で、とても楽しいのです。

もちろんストーリーだって素晴らしく、日本的な設定を用いながらも、さまざまな事情から「生きづらさ」を抱えている、マイノリティたる若者の孤独と成長とを描いた物語はまさに「X-MEN」。キャラクターひとりひとりに共感を持って読んでいます。シリーズはもうすぐ完結するらしいのですが、今作をきっかけに壮大なマーベル・ユニバースにどんどんハマってしまいそうです。

Text:maco marets

Edit:白鳥菜都